去る3月25日(火)午前11時30分から霞が関コモンゲート西館37階の霞山会館(東京・霞が関)において、令和6年度の公益財団法人大山健康財団の贈呈式が開催され、第51回学術研究助成金、並びに第51回大山健康財団賞、大山激励賞及び第7回竹内勤記念国際賞が贈呈されました。

受付風景 |

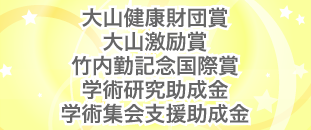

式次第 |

会場風景 |

司会の岡田護常務理事 |

開会の挨拶をされる神谷茂理事長 |

「開会の挨拶」で、本財団の神谷茂理事長より「先ずもって、本日は令和6年度の公益財団法人大山健康財団の贈呈式の開催にあたりまして、ご多用中にもかかわりませず、多数の皆様方のご臨席を賜り心より御礼申し上げます。

後程、詳しくご紹介申し上げますが、本年度の第51回学術研究助成金受贈者の先生方並びに第51回大山健康財団賞、大山激励賞及び第7回竹内勤記念国際賞の受賞者の先生方におかれましては心よりお祝い申し上げます。

さて、大山健康財団は、故大山梅雄初代理事長の私財寄附によりまして昭和49年(1974年)8月に設立されました財団でございます。昨年の8月8日で創立50周年という半世紀を経過したところでございます。

財団創立50周年記念出版として、各専門家の先生方のご協力のもと「熱帯の感染症」という書籍を6,000部刊行しまして、全国の高等学校(約5,000校)に寄贈するとともに、関係団体に合わせて800部近くを寄贈いたしました。本書の出版にあたりましては、篤志家からの多額のご寄付がございました。この場をお借りして深甚なる感謝を申し上げます。

また、昨年の10月24日(木)に過去の受賞者をお招きして、ここ霞山会館にて「財団創立50周年記念式典・記念祝賀会」を執り行いました。また、元・国立感染症研究所所長の渡邉治雄先生に「アフリカ等の熱帯地域の感染症― 顧みられない熱帯病;AMEDの研究事業 ―」と題して「記念講演」をしていただきました。

本財団設立の目的は、予防医学的研究及び健康増進に関する調査研究に対する助成並びに医療活動、特に発展途上国における医療活動に対する顕彰等を主たる公益目的事業としております。昨年度までに学術研究助成金の累計支給件数は431件、支給総額は4億2,575万円に達しております。今年度で、累計件数は441件、支給総額は4億3,575万円になります。

大山健康財団賞につきましては、これまで49名の先生方と1団体に贈呈され、今年度で50名の先生方と1団体になります。大山激励賞は昭和61年に第1回目を贈呈してから、これまで37名の先生方と1団体に贈呈され、今年度で38名の先生方と1団体になります。

更に、平成30年度に新しく創設されました竹内勤記念国際賞は、故竹内勤前理事長の遺徳を永く記念するため、竹内先生の奥様からの私財寄附により創設された賞でございまして、長年、発展途上国で熱帯医学、寄生虫学の研究に貢献し、今後とも大いに活躍が期待される若手の研究者に贈られる賞でございます。これまで6名の先生方に贈呈され、今年度で第7回目(7名)になります。

それぞれ賞をお受けになられました先生方が、受賞を励みとして、その後、益々ご活躍されておられますことは、本財団にとりましてもこの上ない喜びでございます。

以上、本財団の設立経緯、事業内容について簡単に述べさせていただきまして、開会の挨拶とさせていただきます。」と本財団の沿革及び学術研究助成金受贈者、各賞受賞者へのお祝いと励ましの言葉を述べられました。

選考経過を報告される神谷茂理事長 |

続いて神谷理事長より、学術研究助成金、大山健康財団賞、大山激励賞、竹内勤記念国際賞の選考経過が報告されました。

令和6年度第51回学術研究助成金は、68件の応募申請の中から選考委員会で厳正なる審査・選考の結果を基に理事会において、特に優れた10件の研究課題に対し学術研究助成金各100万円を贈呈することに決定したもので、神谷理事長より10名の受贈者に学術研究助成金総額1,000万円が贈呈されました。

令和6年度の第51回大山健康財団賞については3件、大山激励賞については4件、第7回竹内勤記念国際賞については3件のそれぞれ候補者の推薦があり、選考委員会で厳正なる審査・選考の結果を基に理事会において、大山健康財団賞には押谷仁氏が、大山激励賞には四津里英氏が、竹内勤記念国際賞には高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏が受賞者に決定いたしました。

学術研究助成金の贈呈 |

学術研究助成金受贈者代表挨拶の松村拓大氏 |

学術研究助成金受贈者を代表して挨拶された松村拓大氏は、「この度は、第51回学術研究助成金をご採択いただき誠に有難うございます。非常に光栄に存じます。受贈者の皆様を代表して一言ご挨拶を述べさせて頂きます。

先日この受賞に際しまして、本財団より『大山健康財団50年のあゆみ』という本をご送付して頂きました。その中で、先ほど神谷理事長のご挨拶でもありましたけども、本財団の設立が1974年、そしてその設立目的が予防医学的研究及び健康増進に関する事業を援助推進し人類の健康と社会の福祉に寄与することが明記されておりました。本財団は今述べました目的のもと半世紀以上に亘りまして人類の健康のため、そして科学の発展のため尽力されているということを知り敬服の念に堪えません。このような歴史ある助成金を頂き非常に大きな喜びを感じると共に、身が引き締まる思いです。

少し私の研究の話をさせて頂きますと、今回採択頂いた研究テーマは病原細菌でありますボツリヌス菌という菌になります。この菌はボツリヌス症という病気を惹き起こすのですけれども、この疾患はそれほど症例数が多い疾患ではございません。なおかつこの菌は特定病原体という非常に厳重な管理を要する菌になります。世界的に見てもそんなに研究者は多くありません。

しかしながら、ボツリヌス症という疾患で苦しんでいる方は世界中にいらっしゃいます。決して疎かにしてはいけません。私はこのボツリヌス菌のあらゆる面を明らかにして効果的な治療法を確立するという信念のもとで研究を進めております。しかしながら、研究を推進するための研究費というのは年々削減されているように思います。そして我々感染症研究者が応募できる助成金というのは非常に限られております。そのような状況の中、このように、毎年多くの助成金を採択していただき、そして私の研究のようなある意味マイナーなテーマにも光を与えて下さる本財団には改めて、深く感謝申し上げます。

皆様ご存じの通り、本助成金を受贈した先生方は今なお活躍されている方ばかりです。私の研究分野に限って見ましても非常にインパクトのある多くの業績を挙げている諸先輩方がいらっしゃいます。そのような先輩方に続くよう私達も努力しなければなりません。

最後になりますが、今回採択頂いた助成金で自身の研究をさらに発展させ、そして素晴らしい業績を挙げて成果を社会に還元することが我々の使命だと思います。先ほどありました本財団の理念のもとさらに研究に邁進して行く積りです。」と喜びの言葉と今後の抱負を述べられました。

学術研究助成金を受けられた先生方(敬称略) 後列左から 杉 達紀 田中真司 牧内貴志 松村拓大 輪島丈明 |

神谷茂理事長より大山健康財団賞を受賞された押谷仁氏には賞状、記念メダル及び副賞100万円が、大山激励賞を受賞された四津里英氏には賞状と副賞50万円が、竹内勤記念国際賞を受賞された高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏には賞状と副賞30万円がそれぞれ贈呈されました。

大山健康財団賞を贈呈される押谷 仁氏 |

大山健康財団賞を受賞し 挨拶される押谷 仁氏 |

大山健康財団賞を受賞された押谷仁氏は、「今日はこのような歴史のある賞をいただいて本当に有難うございます。この賞は長年国際協力に貢献したことを表彰するものだと理解していますけれども、私も東北大学医学部を卒業したのが1987年で、大学に入る時からずっとそういうことをやりたいと思っていて、アフリカのザンビアに3年いて、その後WHOに6年半いました。東北大に戻ってからもまずフィリピン島での研究をやっていて2週間ちょっと前にもアフリカに2週間ぐらい行って、その話はまた後で記念講演の方で詳しくさせていただきたいと思います。

実はあと1週間で定年でやめる予定だったんですけれども、昨年末ぐらいまで本当にやめるつもりでいたんですけれども、総長からもうちょっとやれということで、あと少なくとも2年間は東北大にいることになりました。私がやってきたようなこういう国際保健とかグローバルヘルスと言われるような領域は非常に今、激動というか大変なことになっています。

皆さんご存じだと思いますが、まずトランプ政権がWHOを脱退するということを言い出して、これが非常に大きなインパクトをもたらす。特にアフリカとかアジアとかの低中開発国の健康にすごいインパクトを与えるということになります。その3週間前ザンビアに行った時もザンビアの人が言っていましたけれども、抗HIV(Anti HIV drug)はもう供給が止まっていて、アメリカが非常に大きな供給源になっていますが、薬の選択をせざるを得ない状況になっている。それ以外にも、その他の色んなプログラムに大きな影響をもたらしています。私がWHOの新興感染症のアドバイザリーグループに入っているんですけども、このままではパンデミック対策が非常に大きな問題になると言うことで、その有志でどこかにニュースを出そうということで、昨日ちょっと遅い感じですけども動いています。

そういう中で少なくとも2年、微力ながらそういったところでも発信していけたらなあと思っています。はじめは国際協力という話ではなかったんですけども、先ほど神谷理事長からも話があったように、私自身コロナに翻弄されて、2020年の2月25日に当時の加藤厚生労働大臣がクラスター対策という組織を厚生労働省の中に作るのでそこに呼ばれて、またその前々日くらいに東京でNHKのニュース番組に出ろと言われて、本当に一泊で帰って来たんですけど、ほぼ2年間、東京にいました。この辺をウロウロしていて、まあそれも非常に今後のグローバルヘルスというのを考える上で非常に大きな課題を我々に投げかけて来たと思います。

何故かというとその頃にworld upside downという、要するに今まで先進国が途上国を指導するみたいなそういう構図でやってきたけれども、先進国みんなダメになってるんじゃないかと、先進国どうなってるんだっていうのがそこに書かれていることで、その通りですね。アメリカは前のトランプ政権の時ですけれども、バイデン政権になってからも相当ヒトは亡くなっています。合計130万人ぐらいヒトは亡くなっていて、そういう中で今後の国際社会はどうあるべきなのか、国際貢献のあり方ってどうあるべきなのかということが問われているんだと思います。そういったことも含めて今後まだもう少しこの業界で活動していることになると思いますので、今回いただいた賞を励みにもう少し頑張ってみようかなと思っています。」と喜びと感謝の言葉を述べられました。

左から 神谷茂理事長 大山健康財団賞受賞者押谷 仁氏 |

大山激励賞を受賞した四津里英氏に代わり 賞状を授与されるお母様の四津由美子様 |

大山激励賞を受賞した四津里英氏に 代わり挨拶されるお母様の四津由美子様 |

大山激励賞を受賞された四津里英氏は、当日WHOの重要な会議があったためお母様の四津由美子様が挨拶文を代読され次のように挨拶されました。「四津里英の母でございます。本日は娘里英がこの様な立派な賞を頂けますことを心より感謝申し上げます。また、当人がWHOの重要な会議に出席のためこの場におりません失礼をどうぞお許しくださいませ。振り返ってみますと、彼女が20代の時に経験した2つの事柄が今の仕事に繋がっていると思います。

1つは、インターンをしているときに数カ月間、奄美大島の和光園に行く機会がございました。そこで初めてハンセン病の患者さん達にお会いした経験がございます。

もう1つは、イギリスのリバプールで熱帯医学を勉強した後だったと思うのですが、アフリカのガーナに行き、しばらくボランティア活動をいたしました。帰国いたしまして、私に『お母さん、ガーナではね、酸素ボンベが3本しかないと、その日手術できるのは酸素ボンベ3本分の人しか手術ができないんだよ。』と話してくれましたことを、今でも鮮明に覚えております。

東京の恵まれた医療環境で働いておりました娘にとりまして、このガーナでの経験は何かしら宿題と言いますか、大きな問題を彼女の心の中に残したのではないかと思います。

それでは、娘より送られて参りました原稿を代読させていただきます。

『この度は、大山激励賞という名誉ある賞を受賞できたこと、大変光栄に思います。公益財団法人大山健康財団の皆様、選考委員の先生方、そしてこれまで支えて下さった全ての方々に心より感謝申し上げます。本日は母が私の代わりにこの場に立っております。長年、活動を支えてくれた母が、この瞬間を共にしてくれることを、とても嬉しく思います。皆様に直接お礼をお伝え出来ないことは誠に残念ですが、母にこの言葉を代読してもらうことで、感謝の気持ちをお伝えできればと思います。本賞は、発展途上国における感染症対策に尽力する医療関係者を表彰するものであり、私にとって大変に意義深いものです。これまでの活動を振り返ると共に、今後の歩みをさらに進める大きな励みとなります。私は、皮膚科とのグローバルヘルスの専門のもと、特に皮膚に関連する顧みられない熱帯病、皮膚NTDsの診断、治療そして統合的管理体制の構築に取り組んで参りました。皮膚NTDsに分類される病気の多くは未だに特効的な診断法、治療薬が確立していなく、さらには診断治療が遅れると見た目にも分かる後遺症を残すために社会的な偏見、差別が深刻であり、患者そして患者の家族の質を著しく低下させます。現在の疾病対策の主軸は早期診断によりこの悪循環を断つことであり、そのために私はこれまでに、いかに患者さんと早くに診断し、適切な治療に繋げてあげられるかという課題に着眼をしてデジタルヘルス技術の導入や医療技術者の教育、各国のオペレーティングシステムへの統合に向けた取り組みを続けてきています。私のこの道のりは、日本の国立ハンセン病療養所の経験から始まりました。そこで出会った方々との会話や学びが私の原動力になっています。グローバルヘルスというのは、決して海外で始まるストーリーではない。私の活動の出発点は日本にあり、そこで得た学びを海外に発信することが自分の役割であり、責任であると感じ日々仕事に向き合っております。今の時代、世界はかつてないほど繋がっています。だからこそ、次世代の若者たちには海外に行くことだけがグローバルヘルスではなく、どこにいてもグローバルヘルスに貢献できるというメッセージを伝えて行きたいと考えています。私がWHOで主なフィールドとしているのはアフリカのコートジボアールです。実はコートジボアールの初期段階において、大山健康財団の研究助成が非常に重要な役割を果たしました。遠隔皮膚診断の研究を行うための最初の2年間の助成をいただき、その成果が現在の活動、そして、今回の受賞へと繋がっています。この場を借りて改めて心より御礼を申し上げます。本日はジュネーブで開催されますWHO皮膚NTDs会議での重要な役割を担っているためこの場に出席することが叶いませんでした。この会議では、私自身がWHOと共に指導してきました皮膚NTDs統合疾病対策戦略についての議論が行われます。フィールドでの現場の声を反映し、各国の政策に結び付けることは、私の重要な使命の一つです。これまでの活動の集大成とも言えるこの戦略が多くの国の対策に活かされることを願っております。今回頂きました賞金は、私が理事を務めますグローバルヘルスインターナショナルへ寄付し、皮膚NTDsの更なる診断、治療の向上に役立てる予定です。この資金がより多くの患者さんに届き、実際の医療現場で役立つことを願っております。最後になりますが、大山健康財団の皆様の継続的なご支援と本日の贈呈式にご出席いただいた皆様に改めて心より御礼申し上げます。』と感謝の言葉と今後の抱負を述べられました。

左から 遠藤弘良聖路加国際大学名誉教授 神谷茂理事長 四津由美子様 狩野繁之理事 大草万知子様 |

竹内勤記念国際賞を贈呈される 高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏 |

竹内礼子様より副賞を贈呈される 高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏 |

竹内勤記念国際賞を受賞し挨拶される 高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏 |

竹内勤記念国際賞を受賞された高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏は、「この度竹内勤先生を記念いたしました竹内勤記念国際賞を頂きとても嬉しく光栄に思っております。神谷理事長はじめ財団の関係者の先生方、またご推薦頂きました遠藤弘良先生また恩師でございます狩野繁之先生、国立国際医療研究センター研究所熱帯医学・マラリア研究部の皆様、聖路加国際大学及び聖路加国際病院の皆様、宇宙航空研究開発機構の皆様、フィリピン大学マニラ校公衆衛生学部の皆様、本日いらして下さった方々にもお礼を申し上げます。

ご評価頂いた活動は、私のような若輩者が一人で成し遂げられるようなものではなく、ご指導頂いた先生方や支えて下さった方々にも改めて感謝申し上げます。竹内先生と直接お話しする機会はございませんでしたが、恩師でございます狩野先生から竹内先生の素晴らしいご功績について伺っております。世界的な観点からの寄生虫感染症対策の推進にご尽力されたと伺っております。

また、今務めております聖路加国際大学公衆衛生大学院の創設に対して、遠藤先生より竹内先生の力強いお力添えがあったと伺っております。私は、フランス人の母と日本人の父の間に生まれ、両親は研究者でございましたので、自然と研究者になりたいと思っておりました。数ある学問の中でも国際保健に興味を持ち理不尽な世の中で特に弱い立場の人達のために働きたいと思っておりました。大学院生のころ熱帯病であるマラリアに強い関心を持ちました。原始時代から人類はマラリアに苦しんでおりましたが、数々の研究者の功績により病原体や媒介生物も明らかになり、適切な薬剤ができた現在においても、マラリアは年間60万人以上の人々の命を奪っております。

現在大学で教員をしておりますが、先日アフリカからの留学生を連れて目黒寄生虫館(博物館)に入りました。そこで留学生の一人がこう言いました。『僕の国では寄生虫疾患の患者は日常的にいるけれど、日本では寄生虫自体がとても珍しいから博物館があるのですね。』と感想を述べておりました。現在の日本では、寄生虫疾患は著しく減少いたしました。しかしながら、世界には寄生虫疾患に苦しむ人々がまだまだ多くおり、沢山の子供たちの命を脅かしております。私はこのような理不尽な現実と向き合い、感染症防御に関する研究を進めて参りました。博士課程ではフィリピンで最もマラリアが流行しているパラワン島に滞在し、マラリア対策を加速するための方策についてまとめ、博士論文といたしました。

国立国際医療研究センターに入職してからもマラリアの研究に携わり、2022年に聖路加国際大学の教員となった後も、地球観測衛星データを用いた寄生虫感染症防御のための空間疫学研究に注力しております。これからも感染症対策に資する研究を進めて参ります。

最後になりましたが、これまで受賞された先生方は、全て男性でございましたので、女性として初めて受賞することでこれからの若い女性達を勇気付けるものと思います。本日は素晴らしい賞をいただきまして誠に有難うございます。これからも一生懸命、研究そして教育に取り組んで参ります。」と感謝の言葉と今後の決意を述べられました。

左から 遠藤弘良聖路加国際大学名誉教授 神谷茂理事長 竹内勤記念国際賞受賞者高橋(松本)エミリー ルイーズ 明子氏 エミリー氏のお母様 竹内礼子様 |

受賞者挨拶の後、大山健康財団賞を受賞された押谷 仁氏による『記念講演』が行われました。(記念講演内容については最後段参照)

最後に当財団の建野正毅専務理事より「閉会の挨拶」があり「学術研究助成金、大山健康財団賞、大山激励賞、竹内勤記念国際賞をご受賞された先生方、おめでとうございます。この受賞を糧として益々発展されることを祈っております。」とお祝いと激励の言葉を述べられました。

閉会の挨拶をされる建野正毅専務理事 |

引き続き、受賞の先生方を交えた記念祝賀会に移り、本財団の森 雄一監事のお祝いの言葉と乾杯で始まり、盛会のうちに散会となりました。

記 念 祝 賀 会 |

司会の岡田常務理事 |

祝賀会会場風景(1) |

お祝いの言葉を述べられる森 雄一監事 |

乾杯をされる森 雄一監事 |

祝賀会会場風景(2) |

祝賀会会場風景(3) |

祝賀会会場風景(4) |

祝賀会会場風景(5) |

祝賀会会場風景(6) |

祝賀会会場風景(7) |

祝賀会会場風景(8) |

祝賀会会場風景(9) |

祝賀会会場風景(10) |

祝賀会会場風景(11) |

祝賀会会場風景(12) |

祝賀会会場風景(13) |

祝賀会会場風景(14) |

祝賀会会場風景(15) |

祝賀会会場風景(16) |

祝賀会会場風景(17) |

祝賀会会場風景(18) |

祝賀会会場風景(19) |

祝賀会会場風景(20) |

祝賀会会場風景(21) |

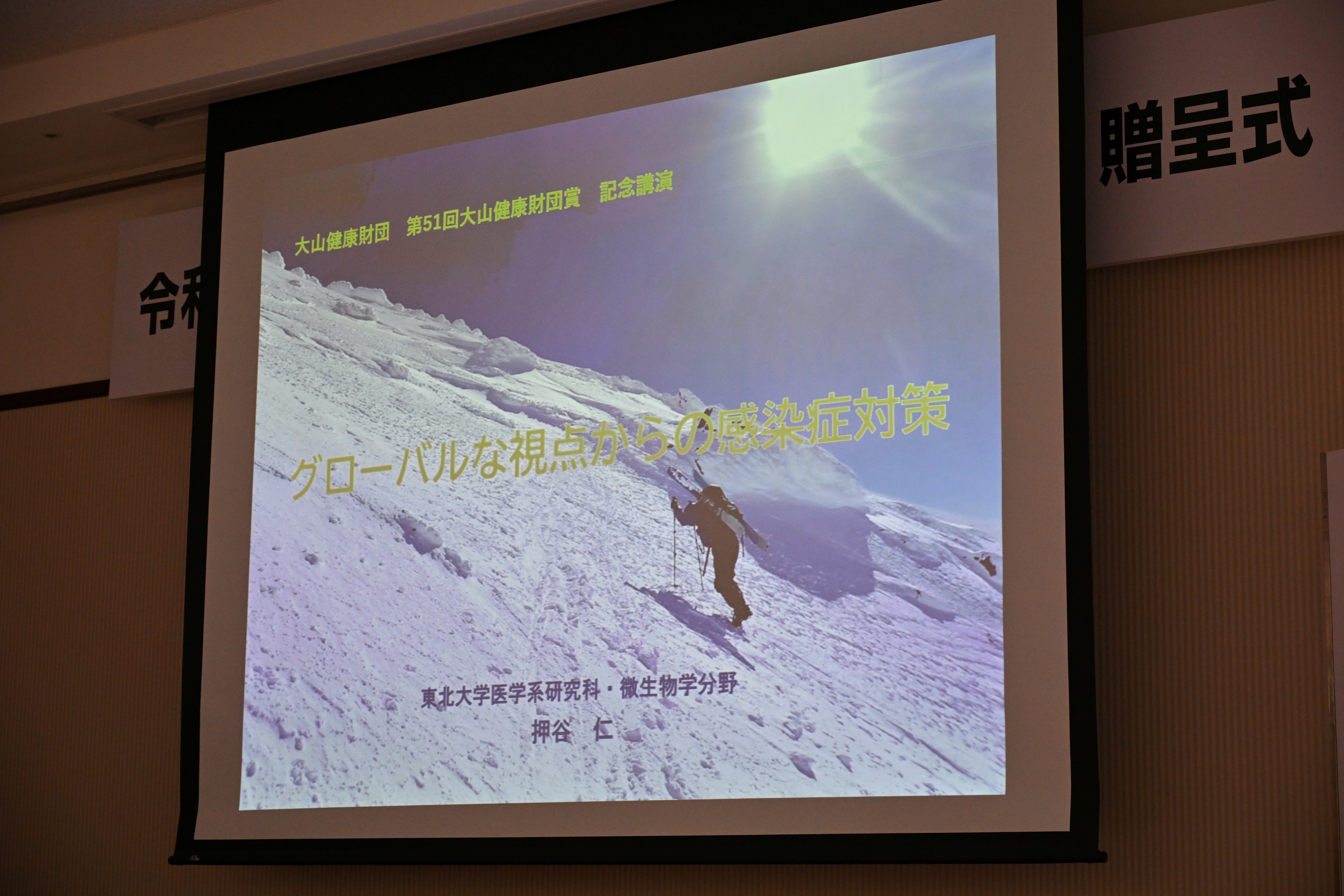

『 記 念 講 演 』要 旨第51回大山健康財団賞受賞者 押谷 仁先生東北大学大学院医学系研究科微生物学分野 教授 |

|

ご紹介有難うございました。改めてお礼申し上げます。最初に何故こんな格好しているかというと、実は丁度1カ月前、2月24日に北海道の旭岳という山に山スキーに行って転んで腕を骨折してしまったのでこういう格好をしています。

今回の賞をいただいたのは、ずっと国際保健というかグローバルなフィールドで活動してきたことが評価されたのかと思いますが、私のモットーとしてフィールドでの仕事を重要視してきたということがあります。自分のしてきたことを色々考えてみると、山登りに似ていると感じています。現場を見る事が大事だと思っていて、現場を見ていろんな問題に直面して、そこから何が出来るかというのを考えてきたと自分では思っています。その結果として、この大山健康財団賞をいただくことになったのかなと思います。

先程、神谷理事長からもご紹介いただいたように、大学に入った時から海外で仕事したいと思っていました。ですが余り真面目な学生ではありませんでしたので、1年留年しましたし、卒業する段になって、じゃあどうするかということになった時に、今でも覚えていますが1986年の医学部6年生の夏に、ある人に紹介されて石田名香雄先生に相談に行きました。

「記念講演」をされる押谷 仁 先生 |

石田先生はその当時東北大学長でしたが、センダイウイルスを発見されたことで有名で、ウイルス学だけではなく免疫学、細菌学に非常に功績がある先生でした。その石田先生がただの一学生に過ぎない私と会ってくれて、一時間ぐらい話をしてくれました。海外で仕事したいと石田先生に相談したら、石田先生に何を言われたかというと、「じゃあお前すぐにUCLAに行ってMPH(公衆衛生修士)を取ってこい」と言われたんです。東北大学はUCLAと協定を結んでいるので授業料を免除されるから行けと言われました。

しかし、私自身その当時MPHが何だかよく分かってなかったし、折角医学部卒業したのだから研修医ぐらいはしようと思っていたところもあって、それはっていう話をしたら、「じゃあ沼崎義夫先生のところに行け」と言われました。それがこの左側の真ん中の左側に小さく写っていらっしゃる先生で、当時国立仙台病院、今の仙台医療センターですけども、そこにウイルスセンターというウイルスの研究をするところがあって、沼崎先生はそこのセンター長をされていて、ずっと臨床ウイルス学の研究をやられていました。その沼崎先生のところに行って、最初の2年間は小児科をやってその後、沼崎先生に臨床ウイルス学をみっちり仕込まれたということになります。その後3年間JICA専門家でザンビアに赴任しました。この時もある日、沼崎先生から突然、アフリカに行かないかと言われて、アフリカは余り考えていなかったんですけども、アフリカに行くのも良いかなと思って最初に2年間の予定で行って結局3年間おりました。そこで何をしていたかというと、ザンビア大学教育病院にその当時ウイルスのラボがありませんでした。というよりザンビア中にウイルスのラボがありませんでした。その頃、ザンビアではHIVが非常に大きな問題になっていて、妊婦の陽性率が30%から40%ととんでもないで状況で、当時はHIVに感染するっていうことはイコール死を意味していた時代でしたので、非常に深刻な問題でした。

そういう状況の中でウイルスのラボを立ち上げるというようなことをしました。最初は何もなかったところからラボを立ち上げて、ウイルスの分離とかできるようにして、HIVだけではなくインフルエンザウイルスや肝炎ウイルスとかの検査ができるようになりました。そこから色んな研究をやるようになって、最初に始めたのは小児科の医師との共同研究です。この人とは今も一緒に研究していますけれども、最初にやったのが麻疹の研究です。当時麻疹はアフリカで非常に大きな問題でした。世界中で百万人ぐらいの子供が死んでいて、この病院だけで年間1,000人ぐらいの子供が麻疹で入院してきて、そのうち2割が死ぬというような状況の中で麻疹の研究をやっていました。それ以外にもさまざまことをやっていて余りテーマというかこのウイルスしかやらないとかという感じではなく研究をやっていました。

インフルエンザに関してはおそらくアフリカの中でもかなり早く実施されたインフルエンザの疫学の研究をしていましたし、ロタウイルスの研究とかもやっていました。その当時のスタッフで一緒に働いていたこのアイダさんという人は今もWHOのコンサルタントとして、WHOのアフリカ事務所で主にポリオの仕事をしています。フランシス・カソロという人がいて、彼が一番のカウンターパートナーですけども、彼はアフリカのWHO地域事務局でかなり偉くなって、感染症のトップを続けていて今はエチオピアにいます。アメリカの大学との共同研究もやっていました。

|

そこから日本に帰ってきて、鈴木宏先生というずっと私が世話になっていて、その後新潟大学教授なられた先生に指導していただいて研究を続けていました。東北大学の菅村先生という石田名香雄先生の後任教授になった先生の指導で、東北大学で学位を取ったということになります。菅村免疫学の研究では世界でも有名な先生です。その後ようやくアメリカに行ってテキサス大学でMPHを取りました。石田先生に卒業する時にMPHを取ってこいと言われてからちょうど10年後にMPHを取ったということになります。MPHを取った後、新潟大学の鈴木宏先生の所にしばらくというか1年半ぐらいしかいなかったんですけどお世話になって、その後WHOの西太平洋事務局に行ったということになります。WHOは感染症地域アドバイザーという役職で新興感染症などを担当していました。鈴木先生からポストが空いているのでWHOに行かないかって言われたのですが、そのポストの前任者というのは長崎大学・熱帯医学研究所の森田先生でした。森田先生の後しばらくポストが空いて誰もいなかったところに赴任しました。最初は2年任期で行った訳ですが、2年間だと何もできないかなと思って、まあ3年はいるかなと思ったんですけれども、3年で帰る積りでした。3年目の任期が終わる直前ぐらいに、もう帰る準備をしていて新潟大学にまだ籍があったので官舎も残していたのでもう帰るつもりで引っ越しの準備もしていたのですけど、仕事をやり残したと思うようなところがありました。特に1990年代というのは新興感染症が注目されるようになった頃で、アメリカでMPHを取っている頃に新興感染症の問題というのは非常に広く議論されていました。

そういった中で1997年に香港で高病原性鳥インフルエンザの流行が起きて18人が感染して6人が死亡しました。これは非常に大きな問題になりました。このあとWHOで我々が取り組んでいたのが中国のインフルエンザのサーベイランスの強化です。中国はパンデミックインフルエンザの発生地としても重要だということがわかっていて、少なくとも1957年と1968年のパンデミックは中国が起源だということが分かっています。そういう意味で中国はインフルエンザの世界で重要な場所だということが言われていて、その上1997年香港での鳥インフルエンザの流行も広東省から運ばれた鶏が原因というが分かっていて、それも我々が中国に注目していた理由です。これがやり残したことの一つで、3年経ってまだ中国のインフルエンザのサーベイランスが十分ではなかったので、1年延ばしました。

その1年延ばしたのが運の尽きと言う感じで、2002年から2003年のSARSの流行に直面するということになります。SARSは瞬く間に世界中に広がっていって大きな問題を起こしました。21世紀に入って初めての大規模な新興感染症と言っていいと思うんですけれども。最初、2003年の2月11日に、我々この問題の第1報に接しました。新聞社とかから取材の電話がかかってきたりして広東省で肺炎の流行が起きているらしいということが判ります。この時我々が最初に考えたのは、これはインフルエンザのパンデミックの始まりではないかということでした。特にH5N1によるパンデミックの始まりである可能性があるということが一番危惧されていた状況でした。

1997年に香港の鳥インフルエンザの流行も広東省からやってきたということが分かっていましたし、実はこれはたまたまですけども、2003年2月17日に香港で6年ぶりのH5N1による感染者が見つかりました。中国に里帰りしていた家族で、里帰り先で女の子が亡くなっていて香港に戻ってからお父さんが亡くなって、男の子も感染していることが判明しました。そういう状況もあって我々はこの第1報に接したときH5N1のパンデミックが始まりつつあるのではないかということを危惧していました。2月23日に私と写真に写っていますけれども、当時アメリカのCDCにいた日系アメリカ人のKeiji Fukudaと一緒に北京に行きます。北京に行くんですが、なかなか中国政府か情報提供が無いというような状況の中で、我々はすることなくて時間が過ぎていくという状況でした。しかし、世界中から状況の問い合わせがありました。その当時のWHOの事務局長はブルントランドという人でしたけれども、そういう人からも電話が掛かってきたりするわけです。

そういうなかなか情報が得られない中で、ハノイのフレンチホスピタルという病院にも患者が出ているということをWHOのハノイ事務所で働いていたイタリア人医師のカルロ・ウルバニが私のところに報告してきました。もう北京にいてもなかなか埒があかないっていうこともあり、私は急遽ハノイに行くことになりました。ハノイでカルロ・ウルバニ医師と正味24時間ぐらいしか一緒に活動することがなかったですけれども、彼とは実際に流行が起きた病院にも一緒に行きました。その過程でご存じの方もいらっしゃると思いますが、彼も感染していて、そのままバンコクの病院に入院して3月29日に亡くなりました。

実は私自身もずっと2月11日から休まずに働いていて、29日は確か土曜日だったと思うのですけども、今日だけは絶対にオフィスには来るなと当時のアメリカ人のボスに言われて休んでいたら、早朝にカルロが亡くなったという電話をもらって、オフィスに行ったら香港で非常に大変なことになっているという情報が入ってきました。アモイガーデンというアパートメントコンプレックスで300人以上が感染するような事態が起きていて、そこからまたノンストップでの対応が始まるということになりました。最終的にはSARSは封じ込められます。ここでは詳しく話をする時間はありませんが、これにはさまざまな理由があります。

この時のWHO西太平洋事務局の事務局長は尾身茂先生でした。尾身先生が北京に行って北京がSARSフリーだということを宣言している写真です。SARSは世界的に封じ込められた訳ですけれども、この2003年の年末に実は再燃します。広東省で4例が出ます。私もずっと休暇を取っていなかったので、クリスマス前ぐらいに日本に帰国したのですが、12月29日にさっき言ったアメリカ人のボスに至急帰って来いと言われてマニラに戻ってSARSの再燃に対応することになります。この時は、4例以上に広がらずに終わったんですけれども、その直後の2004年1月初めにベトナムのハノイの小児病院で子どもが何人も肺炎で亡くなるということが起こります。これを私のところに報告してきたのが、カルロの後WHOハノイオフィスで働いていたピーター・ホービーという人です。ピーターはCOVID-19の際に英国で行われた大規模なリカバリートライアルというクリニカルトライアルを主導した人です。ピーターから電話が掛かってきて、ベトナムでたくさん子どもが肺炎で死んでいると、これ何とかしなければいけないと言うので、私もすぐにベトナムに行って対応に当たりました。

これが実はH5N1ということが判ります。そのH5N1が世界中に広がって行って非常に対応が大変な状況になっていく訳ですけど、この流行はカンボジアでも起こります。これは私が撮った写真で、カンボジアで尾身先生がフンセン首相に会いに行った時に私も同行した時の写真です。その後、2005年の6月か7月ぐらいだと思いますけど先ほど言った菅村先生、石田先生の後、教授になられた先生ですけども、当時、医学系研究科の研究科長であった菅村先生から突然電話が掛かってきて、なんでもとにかく断らないでと最初に言われました。菅村先生には山のクラブで学生時代から非常に世話になっていたんですけれども、その先生から断るなとは何の話ですかって言ったら、東北大に戻ってくれと、東北大に戻ることは全然考えてなかったので非常に悩みました。WHOの仕事自体も非常にやりがいがあったし、ジュネーブに来ないかみたいな話もあったりしたので、どうするか大変悩みましたけれども、でも元々海外のフィールドで仕事をしたいという気持ちがありました。

WHOも私が赴任した時はそのプログラムには私しかいなかったので何があっても自分で行くしかなかった。だから中国によく行っていましたし、ラオスやカンボジアでコレラが流行したりした時も自分で現場に行くしかなかった訳です。ただ、SARSの後は、先ほどご紹介頂いたように私が担当していたプログラムは30人ぐらいのスタッフになっていました。スタッフがそのくらいまで増えると私の役割はチームマネジメントが中心になって自分でフィールドに行くこともほとんどなくなっていました。これは本当に自分がやりたいことだったのかと思うところもあって、東北大に帰ってきました。

|

帰ってきてからは主にフィリピンでの研究をやっていて、最初はインフルエンザをやっていたんですけれども、その後大きな予算をいくつか貰って、特に小児の重症急性呼吸器感染症の研究をやっていました。最初は病院ベースでやっていて、病院に入院した子どもの検査を行ったりしていたのですけど、それでは実態が全然よく分からないです。病院に来る子供というのは、非常に限られた子どもなので全体像がよく分からないということで、ビリラン島という小さな島で小児のコホート研究を始めました。ビリラン島はレイテ島に隣接した島です。レイテ島というのは第二次世界大戦の激戦地で非常に多くの日本兵が亡くなった場所ですけれども、最初はそのレイテ島で病院ベースの研究をしていました。その後、ビリラン島、人口17万ぐらいの小さな島でコホート研究を含む研究をもう十年以上やってきています。そこから分かったことは、インフルエンザよりも子どもにとって大事なのはRSウイルスで、今ではRSウイルスを中心として研究を続けてきています.

うちに岡本さんという元臨床検査技師のスタッフがいて、ウイルスの検査をずっとやってきてくれています。その中でたまたま我々が検出したのがエンテロウイルスB68というウイルスです。このウイルスはその後、小児の重症呼吸器感染症に非常に重要なウイルスだということが判るのですけれども、このウイルスの研究を始めることになります。その中心になったのは今村君という当時学生だった人で、今ザンビアでJICA専門家として活躍しています。彼が中心になって様々な観点からこのウイルスの研究をやってきました。下痢症に関して准教授の斎藤繭子さんが中心に研究をやっています。後はそのフィールドでの研究だけではなくてさまざまなアウトブレイクの対応にも行っていました。例えば2014年のエボラが西アフリカで非常に大きな流行が起こりましたけれども、あの時は6週間ぐらいですけれども、大規模な流行が起きたリベリアに行っていましたし、黄熱病でコンゴ民主共和国に行ったりもしています。フィリピンで我々がやっていたサイト、特にそのさっき言ったレイテ島ですね、ここは2013年の台風で、非常に大きな被害を受けて5,000人ぐらいの人が亡くなったという場所です。そこにも台風のあと2か月ぐ

らい行っていました。最初全然飛行機が飛ばなくて、セブからバンカーボートというので24時間ぐらいかけて行きました。

これは感染症ではないのですけれども、東日本大震災の対応ということもやっていました。特に最初の頃、宮城県に頼まれて感染症のリスクアセスメントをしてくれと言うのでいろいろな被災地に行きました。その後、石巻市の半島部と言われる雄勝と牡鹿という場所で、保健師さんの聞き取り調査を一年半ぐらいやりました。ロジャー・ドランというWHOで長く災害対

応とかやってきた人にコンサルタントとして来てもらって、笹川保健財団からお金をもらってやっていて報告書は英語で出したのですけれども、裏表紙の一番小さいほとんど読めないようなところに彼が書いた文章がこれです

「The resilience and courage of Japanese people and society in adversity is a strong asset for disaster management in Japan.」

と非常にエレガントな英語でこういうことを書いているんですね。もう少し分かりやすく説明するとどういうことかというと、日本の災害対応では政府や自治体はあまり対応ができなかった。だけれども地域の人が頑張ったら何とかなってきたというとことだと私自身は理解しています。実際に行政は本当に無力でした。だけれども保健師さんとか地域の人も頑張って乗り切ってきたということです。COVID-19の対応でも、日本は欧米に比べて死者が少なかった。これはデータ上明らかですけれども、それは様々な要因があると考えられますが、日本で死者が少なかったのはやはり地域の力だと思います。

そういったことについて、議論を続けてきています。特に最初の2年ぐらいなかなか我々も論文書いたりする時間が十分に取れなかったという状況でしたが、そういう中でもいくつか論文を書いてきています。この論文はどんなところでクラスターが起きているかを解析したもので世界的にも注目された論文です。また、この論文は石崎さんという当時アメリカの大学に通っていた女性が、COVID-19に関する研究をしたいという言うので、日本の集中治療室のスタッフに聞き取り調査をしたという質的研究で、日本の医療従事者がどういう判断をしていたのか、その際にどのような葛藤があったのかというようなことを解析したものです。

さらに、この3年ぐらいにわたって「パンデミックの社会課題解決に向けた学際研究」というのを東北大の中でやってきています。東北大は総合大学なのでいろいろな専門分野の人たち、宗教学や法学といった人文社会学系の人たちにも参加してもらって、議論を続けてきています。特になぜ日本の死亡者が少なかったのか、これには様々な要因があると思います。地域の力とかそういうこともありますし、それだけではなく他の要因もあると思います。我々が一つのキーワードとして考えるのがプロソーシャリティです。プロソーシャリティは自分のためではなく社会ために行動するというような意味ですが、日本にはまだ社会のために行動するという文化が残っていて、それがもう殆ど失われているのがアメリカだと思います。その極端な例がイーロンマスクとかトランプなんだと思うんですけれども、そういう中で日本が発信して行くべきものというのは恐らくあると思います。日本で欧米と比較して何が違ったのかというような私が書いたものがネイチャーやニューヨークタイムズにも出ています。日本の死亡者が少なかったのは欧米からミステリアスサクセスとかって言われていましたが、実はミステリアスでも何でもなくて、プロソーシャリティとかさまざまな要因があり人々の行動が変わって行ったというようなことが非常に大きなことだったんだろうと思っています。こういったことをやはり国際的に発信して行くということがこれからも求められていくだろうと考えています。今のトランプ政権下でグローバルヘルスの枠組みが崩れていく中で日本が発信すべき役割というのは非常に大きいと私自身思っています。これは世界銀行が支援して出版されている、Disease Control Prioritiesという書籍ですが、この書籍の編集にも加わっています。ほぼ毎週のように編集会議をやっていて、特にパンデミックに関する部分がこの第2巻なのでその編集作業をやっています。昨年の10月にLancet Commission on Investment in Healthいうの報告書がLancetに出たのですけれども、これは今後25年間にわたってどういう保健に投資をしていったらいいのかという提言で、パンデミックをどうするかという大きな問題なので、パンデミックの部分かなり多く割かれています。そのパンデミックの部分は、私がかなり書きました。そういう活動をしています。WHOの中のアドバイザリーグループにも参加していて、そのメンバーの有志でトランプ政権とWHOの関係をどうするかというような議論もしています。

これが最後のスライドですが、これ先ほど行った旭岳の山頂の写真です。北海道の最高峰で2291mあります。これまでいろいろな研究や公衆衛生に関わる活動をしてきましたが、研究は山登りと同じと言いましたけれども、登ってみると見える風景があります。それに従って色々やってきたと考えています。最初は新興感染症をやるなんて思っていなかったですけれども、WHOに行くことになってそれをやってきて、その中から見えて来た課題について取り組んできましたし、東日本大震災やCOVID-19のパンデミックを経験して見えてきたこともたくさんあります。今回いただいた賞金も活用しながら何らかの形でグローバルな活動につながることをしていけたらと思います。

すべての人に謝辞を述べる時間がないので、こういった非常に多くの人に支えられてこれまでやってきたということを感謝したいと思います。

有難うございました。

- 以 上