去る令和6年10月24日(木)午前11時から霞が関コモンゲート西館37階の霞山会館(東京・霞が関)において、過去の受賞者(大山健康財団賞・大山激励賞・竹内勤記念国際賞)をお招きして、公益財団法人大山健康財団の「財団創立50周年記念式典・記念祝賀会」が開催されました。

受付風景(1)

|

受付風景(2)

|

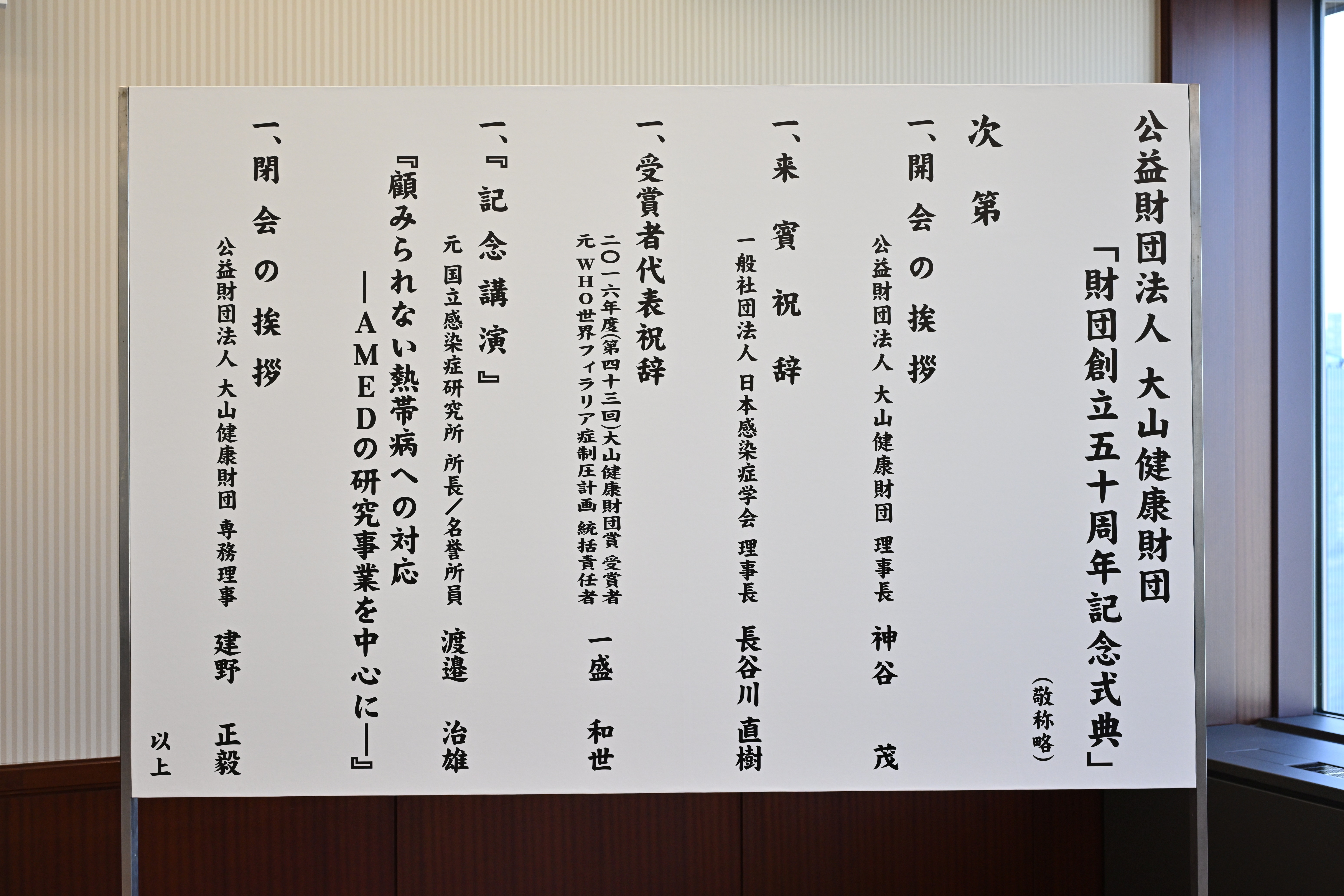

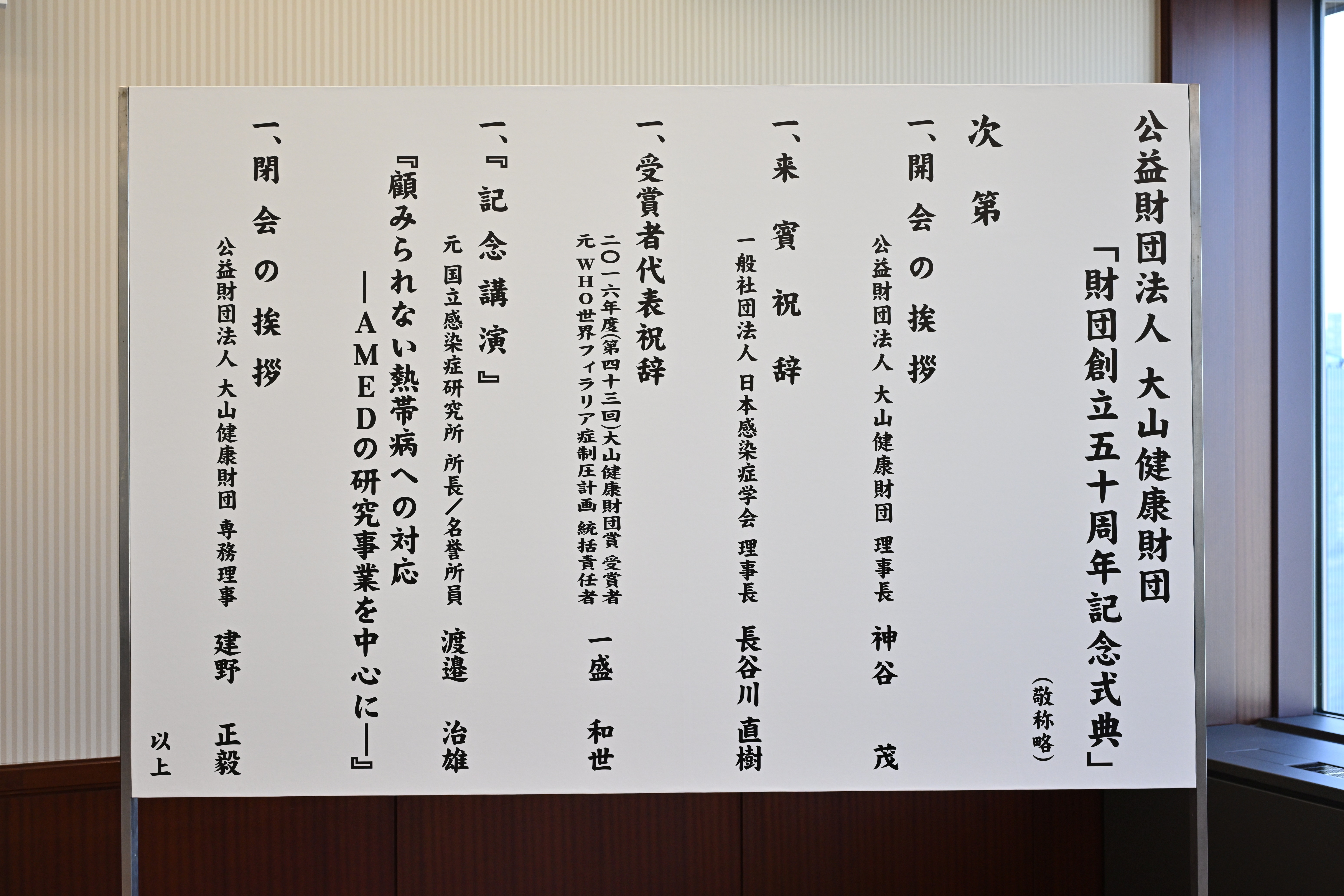

式典次第

|

司会の岡田常務理事

|

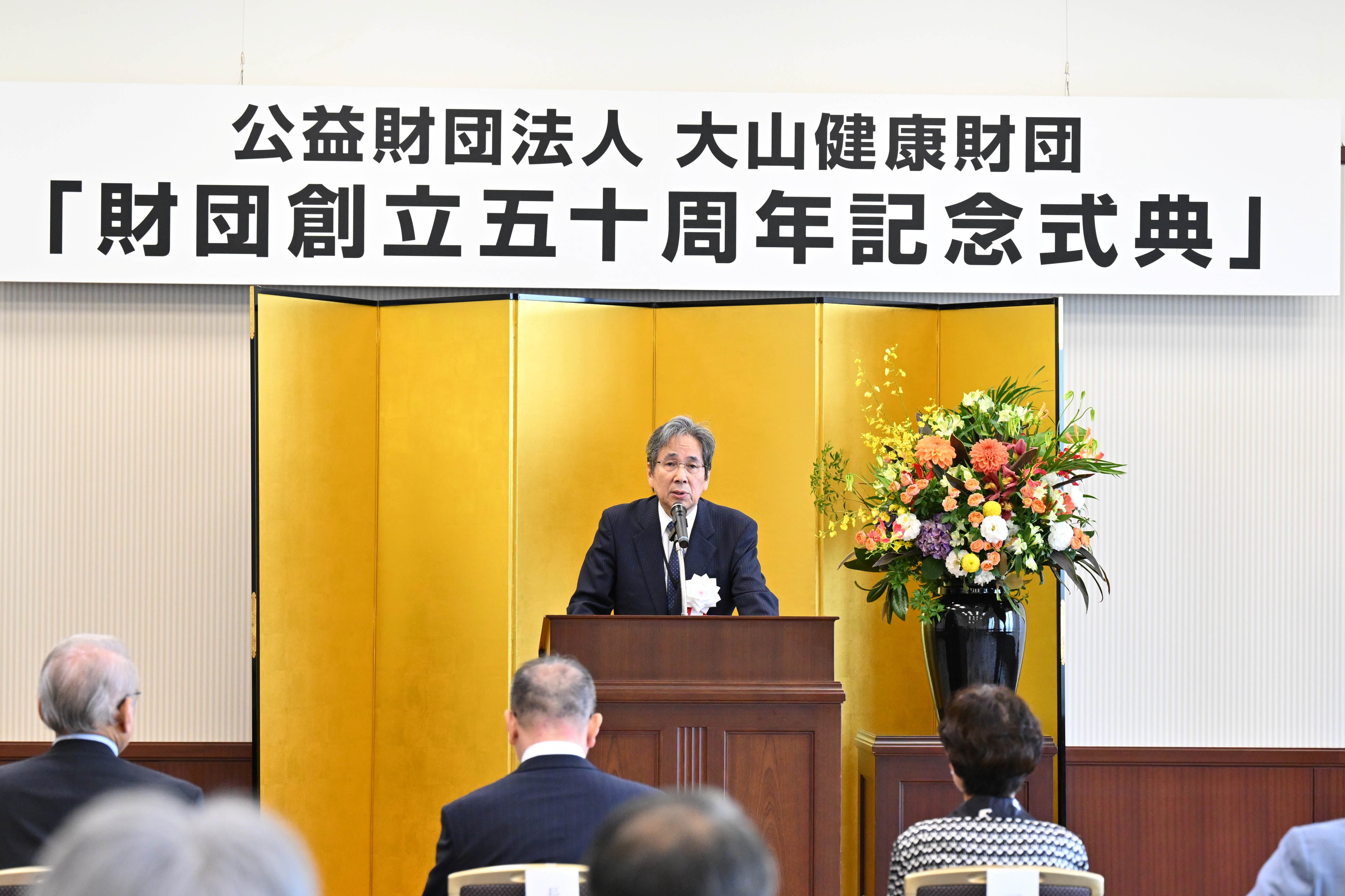

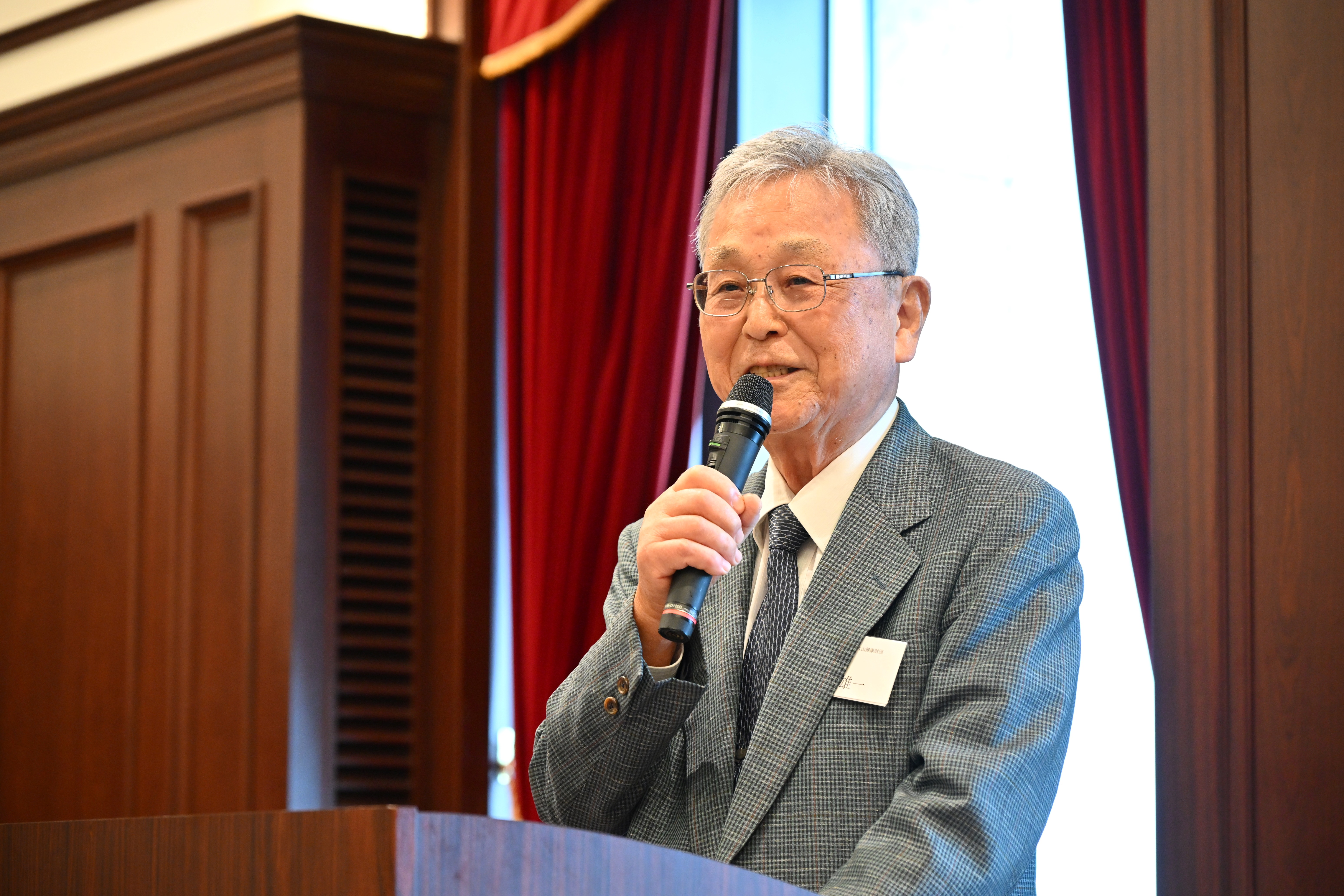

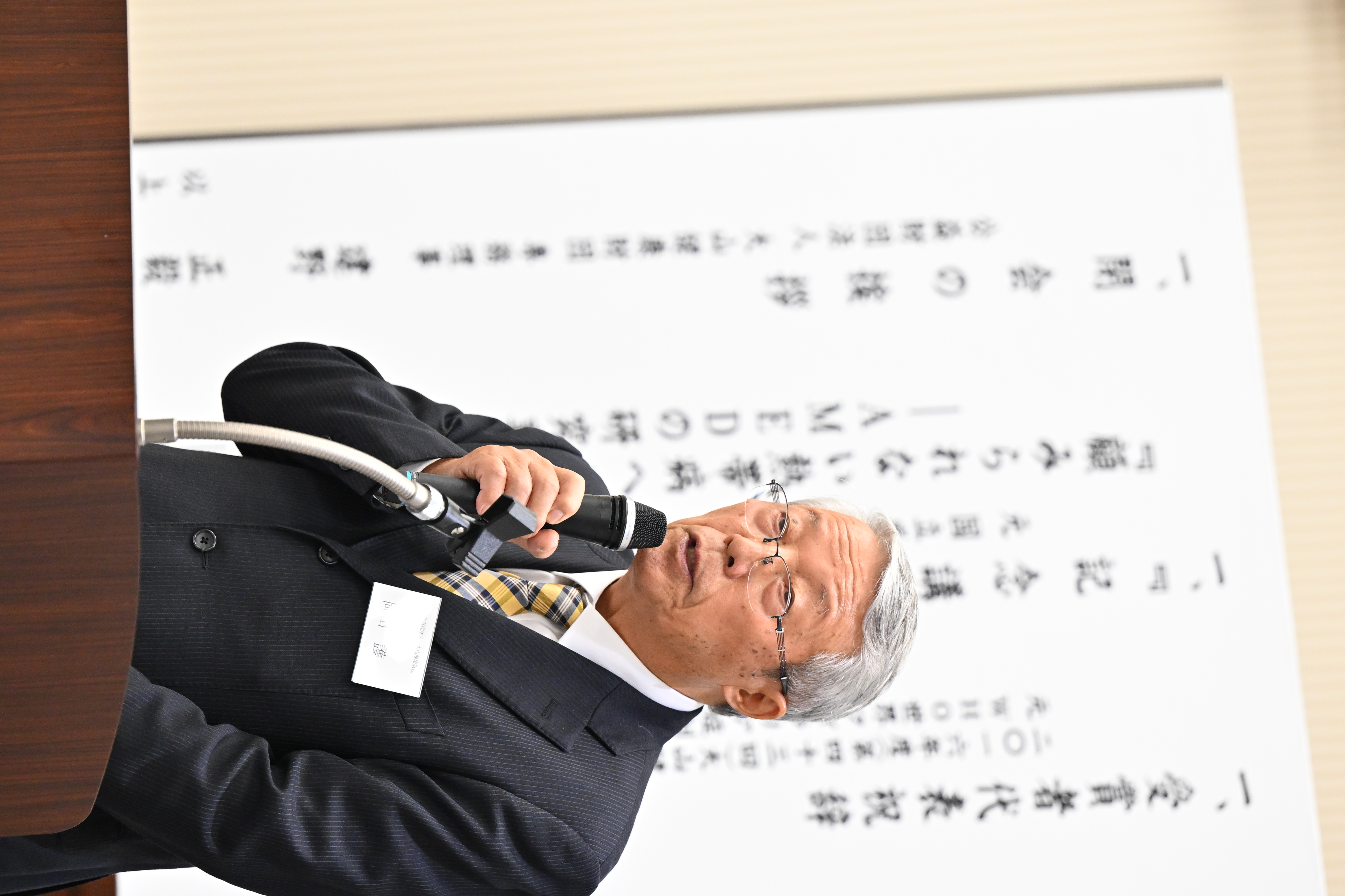

「開会の挨拶」をされる神谷茂理事長

|

「開会の挨拶」で、当財団の神谷茂理事長より『只今ご紹介にあずかりました当財団の理事長を務めさせていただいております神谷 茂でございます。本日は、大山健康財団の「財団創立50周年記念式典」に、ご多忙な折にも拘わりませず、多数の皆様のご臨席を賜り誠に有難うございます。また、ご来賓の皆様には、平素よりご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

大山健康財団がこの厳しい社会情勢の中で創立50周年を迎えることができましたのも、皆様のご支援の賜物であると、心から感謝致しております。

この記念式典を開催するにあたりまして、過去の受賞者の先生方をはじめ関係団体の先生方に広くご招待状をお送りさせていただきました。多数の皆様のご参加を賜わりましたことを重ねて御礼申し上げます。

さて、大山健康財団は、1974年8月8日に東洋製鋼株式会社の社長を務められていました故大山梅雄氏の私財寄附により設立されました。その後、公益法人制度改革に伴い2013年4月1日付で改めて公益財団法人大山健康財団として認定を受けました。今年の8月8日で財団創立50周年を迎えたところでございます。

初代理事長に就任された大山梅雄氏は、財団設立にあたり慶應義塾大学の医学部長を務められました寄生虫学講座の故・浅見敬三教授のご協力を得て、「わが国民の健康を願うだけではなく、開発途上国等グローバルな立場で人類の健康を願い、その方策としての予防医学の振興にいささかなりとも寄与すること」を設立の趣意とされ、予防医学的研究および健康増進に関する事業を援助、推進して人類の健康と社会の福祉に寄与することを設立目的とし、目的達成のため学術研究助成事業と顕彰事業を行うこととされました。なお、2013年4月1日の公益財団法人移行に伴い本財団の設立の目的は「予防医学的研究及び健康増進に関する調査研究に対する助成並びに医療活動、特に発展途上国における医療活動に対する顕彰等を主たる公益目的事業」とすることに改定しております。

昨年度までに学術研究助成金の累計支給件数は431件、支給総額は4億2,575万円になります。私も若いころ、大山健康財団から研究助成を受けた一人でございまして、本当に感染症学や微生物学の研究に従事する者にとって当財団の研究助成金は有難い存在でございました。また、1978年から開始し、現在まで継続しております慶應義塾大学医学部・国際医療研究会を対象とした浅見敬三グラントの支援総額は1,395万円になります。さらに2013年の公益財団法人移行に伴い新たに創設した学術集会支援事業につきましては、本年6月までに贈呈した学術集会助成金は、28件、総額995万円になります。

大山健康財団賞につきましては、これまで49名の先生方と1団体に贈呈され、大山激励賞は1986年に第1回目を贈呈してから、これまで37名の先生方と1団体に贈呈されました。

さらに、2018年度に新しく創設されました竹内勤記念国際賞は故竹内勤前理事長の遺徳を永く記念するため竹内先生の奥様からの私財寄附により創設された賞で、長年、発展途上国で熱帯医学、寄生虫学の研究に貢献し、今後とも大いに活躍が期待される若手の研究者に贈られる賞でございます。これまで6名の先生方に贈呈されました。これまでの顕彰事業における副賞金総額は6,470万円になります。

それぞれ賞をお受けになられました先生方が、受賞を励みとして、その後、益々ご活躍されていらっしゃいますことは、当財団にとりましてもこの上ない喜びでございます。

なお、「財団創立50周年」を迎えるにあたり、篤志家の方から多額のご寄付を賜りました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。この寄付金を基に、感染症各分野の専門家の先生方のご協力により、高校生向けに平易に著述した「熱帯の感染症」を本年7月に刊行し、全国の高等学校、約5000校に寄贈いたしました。本書が高校生の熱帯感染症に関する有益な参考書となることを期待するとともに、本書に触れていただくことにより熱帯医学、感染症学への興味を抱き、将来的にこれらの領域で活躍される若い人材の輩出に役立つことが出来れば望外の喜びです。

本日お持ち帰りいただきます「おみやげ」の中に「大山健康財団50年のあゆみ」と共に「熱帯の感染症」も入っていますので、お読みいただけますと幸甚に存じます。

「開会の挨拶」をされる神谷茂理事長

|

2019年末に発生した新型コロナウイルス感染症・COVID-19のアウトブレイクは世界の在り方を大きく変えるとともに病原微生物の脅威を改めて人類に知らしめることとなりました。2020年4月には我が国では1回目の緊急事態宣言が発令され、全ての日本人がCOVID-19対策に取り組むこととなりました。世界のすべての国々においてCOVID-19は猛威をふるい、激しい感染症アウトブレイクを引き起こしました。その後、ご存知のように病原性の低い変異株の出現にともない世界的な警戒の緩和が行われてきました。3年以上におよぶCOVID-19との闘いを経験して、感染症が常にわれわれの身近にあることを十分認識するとともに、感染症対策の重要性を改めて実感した次第です。

今後、COVID-19に代わる新たな感染症が出現することが懸念されますが、日頃の感染症研究のレベルを高めることが第一の対策になるものと確信しております。

本日は「記念講演」として、元・国立感染症研究所所長の渡邉治雄先生に「顧みられない熱帯病への対応―AMED(エーメド)の研究事業―」と題してご講演をお願いしております。当財団の公益目的事業とも直截的に関わりの深い興味深いお話をお聞き出来るものと楽しみにしております。

「記念講演」の後は、立食のビュッフェ形式にて、「記念祝賀会」を行いますので、多数の皆様に参加していただき、旧交を温め大いに語らい楽しんでいただけますと幸いでございます。

当財団の趣旨とも言える熱帯諸国の寄生虫・細菌感染症の撲滅を目指した医療・研究の推進をめざす理念は貴重であり、今後もその重要性は失われることはありません。このような観点をもって次の50年に向けて大山健康財団の事業を継続していく所存ですので、今後とも変わらぬご支援のほどをお願い申し上げまして「開会の挨拶」に替えさせていただきます。ありがとうございました。』と当財団の沿革、学術研究助成、学術集会支援助成金、浅見敬三記念Grant並びに大山健康財団賞、大山激励賞、竹内勤記念国際賞の贈呈経過等が述べられました。

引き続いてご来賓の一般社団法人日本感染症学会理事長の長谷川直樹先生よりご祝辞をいただきました。

「来賓祝辞」を述べられる一般社団法人日本感染症学会長谷川直樹理事長

|

『皆さんどうもこんにちは。今ご紹介いただきました日本感染症学会理事長を拝命しております慶應義塾大学の感染症学教室におります長谷川と申します。本日はこの記念すべき財団創立50周年の記念式典にお招きいただきまして本当に有難うございます。そしてこのような大先輩、諸先輩のいらっしゃる中で高いところからご挨拶をさせていただくのも大変恐縮ですけども、ご指名でございますのでこのような機会をいただき有難うございます。

今、この財団の設立にあたっての色んな経緯、それから色んな、私にとっては大先輩の名前が出て参りました。浅見敬三先生は1982年だと思いますが、私が浅見先生の講義を受ける恐らく最後の学年になったと思います。そういったお話と私の学生時代が繋がる最後の年ですけれども、浅見先生の講義、実習のことは今でも忘れられません。

そしてその後に竹内勤先生が教授になられました。そして大山健康財団の第5代の理事長になられました。名前は当時、浅見先生の頃は寄生虫学教室という名前でした。そして竹内先生が引き継がれた時に熱帯医学・寄生虫学教室という名前に変わりました。そして私の前任ですけども、岩田敏先生が継がれる時にがらりと変わり感染症学教室ということになりました。

そして今、私がその後を引き継いでいる訳ですけども、当時、浅見先生、そして竹内先生がいらした教室に、まさか私がそこでお仕事をすることになるとは夢にも思いませんでした。私はもともと内科で呼吸器をやっておりまして、その途中から感染症の方に自分の興味もありシフトして行き、あと結核療養所で勤務するという機会を得たことをきっかけに感染症の方にシフトして行きました。

そして色々と若い先生も一緒にやってきましたけど、その中で、この財団からのご支援が今から思うと本当に有難かったです。そしてどんな先生方がこの財団からご支援を受けられたか、第1回目からずっと名前がありますので、その当時の昔の名前を拝見しても先生方は皆、私たちが見ても分かる先生方ばかりで、ということはやはり当時本当に若くてこれからという時に支援された方々が、時間が経って私たちが見てもお名前が分かるような先生に、本当に一流の研究者になっていらっしゃるということが本当に良く分かりました。つまりこの財団の例えば研究助成は若手の感染症を目指す研究者の登竜門であったと、改めてこの財団の有難さというのを感じました。私の一緒に働いていた若い者も何名もこの財団でご支援をいただいて、しかもそれを自分たちのライフワークにしてそれを発展させて、その後、手前みそですけど皆確りと大きく発展させて研究を続けております。

これが一番重要なポイントと思っているのは、最初、神谷先生がご紹介になりましたけれど、当時1974年ですから高度成長期だったと思います。そんな頃に恐らく熱帯医学・寄生虫の支援ということになると相手は途上国だったと思います。そこにはやはりそういった途上国の利にならないようなことはするな、要するに発展している日本が、そういった国々からの利を貪るようなことはしてはいけないというようなことが書かれていると思います。

私はそこの文章が一番印象に残りました。やはり自分たちのことばかりではなくて常に共生をして相手にとってもメリットがある、良く言えばWIN-WINということでしょうか、そういったことを心掛けなさいというようなことが書かれているというふうに私は理解しました。

そういった言葉から今の時代に外挿すると、例えば先程の環境問題とか色んな問題がありますけど、感染症は多くは人間が創り出すものかも知れないと言いましたけども、今はやりのSDGsとかそういったことに配慮して感染症の研究は進める必要があるという視点があると思いますし、あとはやはり国と国との付き合いの中で相手のことも考えて、日本だけが良ければいいということではなく、皆が幸せになるようにというある意味では健全な心や健全な精神をもって研究をしなければならないというようなことがこの趣旨に書かれていると私は理解しています。それは非常に大事なことだろうと思います。

今、研究手技もすごく色々と技術が発達して、5年、10年前には判らなかったようなことがどんどん判るようになって来ていると思います。つまり研究の深みはどんどん深くなっていると思いますけど、技術が余りにも酷く複雑になってきているので、その組み合わせをしていく中で力を合わせて共同研究をしないと良い研究はできない時代になってきていると思います。そういう中でさらに相手を思いやり、やはり利他の精神をもって進んでいくということの重要性をつくづくと感じています。

あとはこの財団の目指すところが公衆衛生・予防医学というところで、つい目の前の病気のことを追っかける中で、既に1974年の時に予防という実は感染症の根幹に当たるところにより強いフォーカスを当てて、この財団を設立されたこの大山梅雄様の慧眼には本当に頭が下がる思いです。

私も感染症でどうしても目の前の患者さんを治療したりを進める前に、と同時に罹らないようにするということがやはり一番重要だということを、自分も臨床を通していつも実感していましたけれども、特に今回この機会を得て財団のホームページでこの財団の趣意だとか今までの経緯を拝見する中で改めて予防というものの重要性を認識させていただきました。

このような非常に大事なポリシーそして理念を持っているこの財団です。先程、神谷先生からもさらに多くの浄財をいただいて今後さらに発展させて行くという話がありましたけども、本当にこの財団が益々発展してこの財団のサポートでやはり将来一流の日本を代表するような研究者が輩出されることを心より願っております。

最後になりますけども、本当に本日ご臨席の皆様の益々ご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。これで、私のご挨拶とさせていただきます。有難うございました。』と当財団への感謝と期待の言葉を述べられました。

続いて、これまでの受賞者を代表していただき2016年度「第43回大山健康財団賞」受賞者一盛和世先生よりご祝辞をいただきました。

「受賞者代表祝辞」を述べられる第43回大山健康財団賞受賞者一盛和世先生

|

『こんにちは、一盛和世です。大山健康財団創立50周年誠におめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。このような晴れがましいお席でお祝いの言葉を申し上げること、そういう機会を与えていただいたことを本当に有難く光栄に思っております。そして少し緊張しております。

大山健康財団は、先程の先生方のお話にもありましたように、また今日配られると思いますけど、「大山健康財団50年のあゆみ」の中にもありますように、大山梅雄氏の本当に寛大なお心とお気持ちとご寄付によって創られた財団です。そしてその目的は先ほどの紹介にもありましたように「人類の健康と社会の福祉に貢献する」という素晴らしく大きな目的を持った財団です。

その創設に寄与された、先ほどの話にもありましたけども、浅見敬三先生はじめこれまで多くの先生方がこの財団の設立に関わってこられました。そしてそれを50年間続けてきたということは本当に多くの方たちのご尽力だと思います。そして何よりも、その歴代の役員の先生方そしてこの財団を支えてくれた事務局の皆様方の本当にご苦労、それに敬意と感謝を込めてお礼とお祝いを申し上げたいと思います。

さて、私ですが、私は受賞者を代表してということなので、私のことをお話しさせていただきます。私は先ほどそこの紹介にもありましたように2016年にこの大山健康財団賞という素晴らしい賞をいただきました。そのとき本当にとても嬉しく感動したことを今でも覚えております。と言いますのは、私は長年WHOで「顧みられない熱帯病」(NTDs)で、NTDsの創設からいましたけれども、NTDsでその病気のひとつ「リンパ系フィラリア症の制圧」ということに関わって参りました。これは世界中からこの病気をなくしてしまおうというとんでもなく大きな計画ですけども、それを担当して参りました。

そして2013年の暮れにWHOを定年退職いたしまして日本に戻って参りました。海外生活が30年にも及ぶものでしたので、そのころ日本という新しい環境にやや馴染めずちょっと困惑しているような時期でもありました。何よりもそこで感じていたのが、日本の方々が、私がどっぷり浸かっていた「顧みられない熱帯病」あるいは「熱帯病」というものが余り理解されない、興味を持っていらっしゃらないことに少しがっかりしている時期でした。

そんな時期に「大山健康財団賞」をくださるということで、そこに見ていてくださる人がいるんだ、そこを評価してくださる方がいるんだということに本当に勇気付けられました。それは即ち私が感じるのは光だと思ったんです。私たち、「顧みられない熱帯病」というのは何かというと、「顧みられない人々の病気」です。それはどういうことかというと、そういう人たちに光が届かないってことだと思っています。私たち、その病気を無くすことをしているんですけども、その元にあるのはその人たちに光を届けるということです。日本にもその光があったということに本当に感激いたしました。

本当に世界中で今日も戦っていますけども、私の同僚だったり仲間たち、そしてその病気で苦しんでいる人たちに、どれだけこのことが嬉しいことかということを思いました。先ほどの話にもありましたように大山健康財団は熱帯の感染症、寄生虫、細菌、ウイルスやその他の感染症に対しての仕事、研究、活動ということにもサポートしているということです。このことは勿論、研究者の方々、それを研究している、活動してる方々、個人個人にもものすごく勇気を与えることは当然ですけれども、私は日本全体の科学の分野、研究の分野にも大きな影響を与えるものだと思っているし、そうあって欲しいと思っています。それはまさしく人類の健康と地球社会の福祉ということに貢献することに繋がるんだと思っております。

私たち日本人ですけれども、その前に人類です。そして日本という国も、熱帯地の国もみんなたった一つの地球の上に乗っているということを忘れてはいけないんだと思っています。

改めてこれまでの50年間、財団の顕彰事業によって多くの方々が私と同じように本当に勇気を与えていただいたと思います。どうぞこれからも大山健康財団がさらに発展し、この先さらに50年、100年と続いて行っていただくことをお祈りしております。本日は本当におめでとうございます。』と当財団への感謝と励ましの言葉を述べられました。

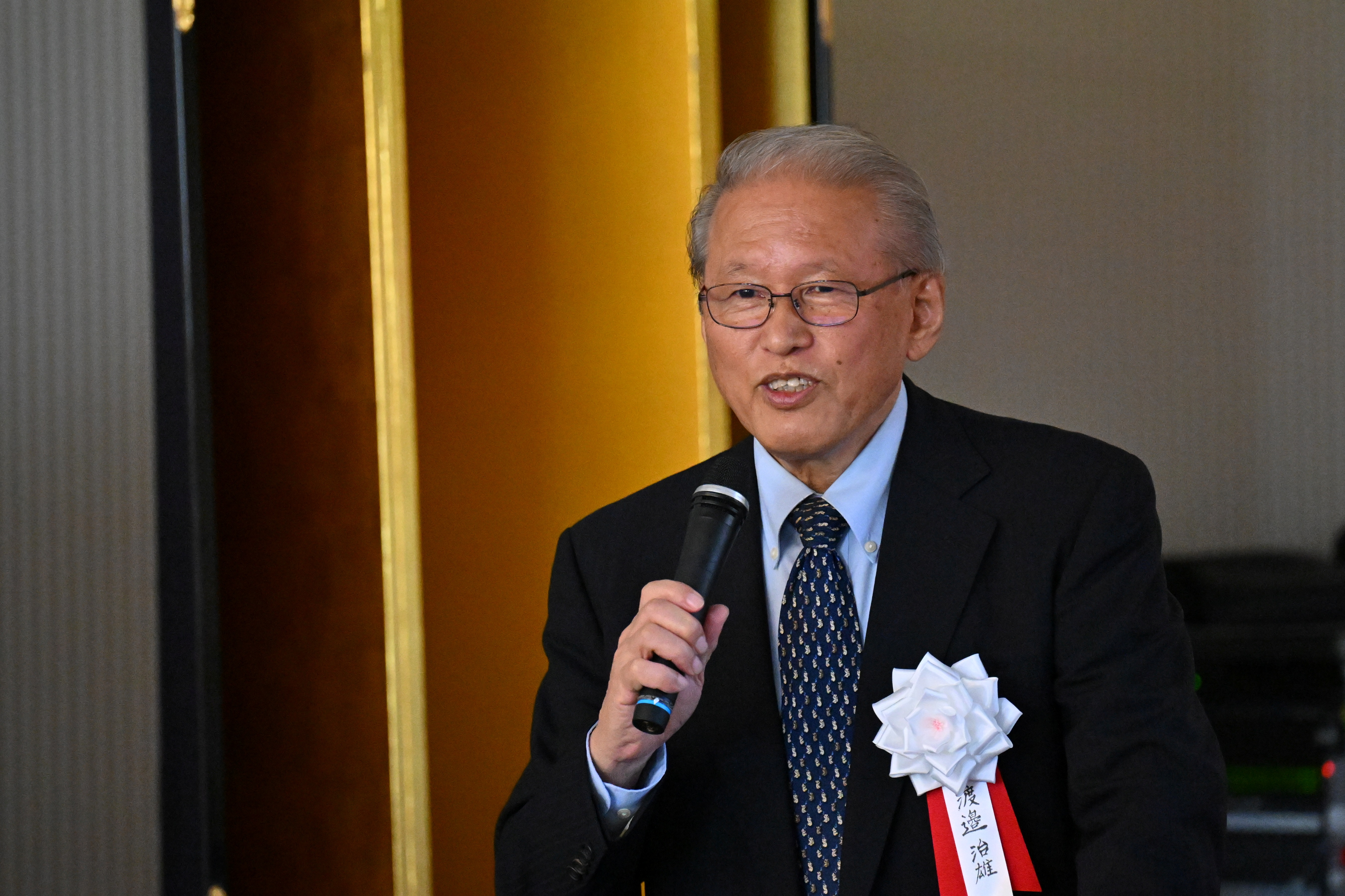

続いて「記念講演」に移り、元・国立感染症研究所 所長の渡邉治雄先生に『アフリカ等の熱帯地域の感染症―顧みられない熱帯病:AMEDの研究事業―』と題してご講演いただきました。

―― 「記念講演」要旨につきましては最後段をご参照ください。――

「閉会の挨拶」をされる当財団の建野正毅専務理事

|

最後に当財団の建野正毅専務理事より「閉会の挨拶」があり「本日は長谷川直樹先生、一盛和世先生には、ご祝辞をいただきまして本当に有難うございました。我々への励ましのお言葉をいただいたと思いますので、今後50年間を頑張っていけると思います。

それから、渡邉治雄先生には熱帯病関係の色んな面白いお話をしていただきまして有難うございました。今後、我々が取り組んでいくことが一緒にお役に立てるんではないかと興味深く聞かせていただきました。」と感謝と決意の言葉を述べられました。

引き続き、「記念祝賀会」に移り、2001年度「大山激励賞(当時は奨励賞)」受賞者の喜多悦子先生(受賞当時:日本赤十字九州国際看護大学 教授、現在:公益財団法人笹川保健財団 代表理事・会長)の「お祝いの言葉」と「乾杯のご発声」で始まり、当財団の森雄一監事による「中締め」で盛会のうちにお開きとなりました。

なお、お帰りに「おみやげ」の「熱帯の感染症」、「大山健康財団50年のあゆみ」並びに「福砂屋のカステラ」、「50周年記念ボールペン」をお持ち帰りいただきました。

「お祝いの言葉」を述べられる喜多悦子先生

|

司会の岡田常務理事

|

「お祝いの言葉」を述べられる

2001年度「大山激励賞(当時は奨励賞)」受賞者の喜多悦子先生

|

一言お祝いの言葉を述べさせていただきます。

何よりもこの公益財団法人大山健康財団の創立50周年大変おめでとうございます。

実は50周年ということでほっといたしましたのは、私がおります笹川保健財団も設立50周年でございまして、1974年に2つの財団が生まれたんだと思います。公益法人も色々と変わりまして、2013年に整備が終わった(公益財団法人に移行)ということですが、私どもはその1年前の2012年に公益財団法人に移行しており、大体同じような経過を辿ってきているんだと思いました。

私は先程ご紹介いただきましたように、2001年に奨励賞(現在の大山激励賞)をいただきまして、何も大したことができていないんですけれども、お褒めの言葉をいただき大変嬉しかったことを覚えておりますし、笹川保健財団はハンセン病のことでやっておりますので、ちょっとだけその中で偉そうにするときは、この奨励賞をいただいているということで偉そうな顔をさせていただいております。

思えば、初代の大山梅雄翁が50年前に予防医学それから健康の増進というふうに言われたことは、誠に今から考えても非常に先進的なお考えだったと思います。

医療といいますと治療のことに行きますけど、それを超えた発想をはるか昔に唱えられた。そして自分たちだけではなく世界全体を見てそういう方向を出されたということに感激と感動を覚えます。

「乾杯」をされる喜多悦子先生

|

|

|

「中締め」をされる当財団の森雄一監事

|

『 記 念 講 演 』

元・国立感染症研究所 所長(現:名誉所員) 渡邉 治雄 先生

公益財団法人 黒住医学研究振興財団 理事長

アフリカ等の熱帯地域の感染症

― 顧みられない熱帯病;AMEDの研究事業 ―

|

「記念講演」をされる渡邉治雄先生

|

ご紹介どうもありがとうございます。また、本日は大山健康財団設立50周年記念式典にお招きいただきましてありがとうございます。また神谷先生とは昔から仲の良い友人というか盟友でありまして、神谷茂先生から「記念講演をやれ」というお達しを一年前にいただきました。何を話ししようかと色々考えまして、やはり大山健康財団が趣旨とする所謂アフリカで流行している熱帯病に関しての総説的なお話をするのが一番いいかなと言うことでこの題材で今日ご講演させていただきます。

私、先ほど紹介がありましたように専門とするのは腸管感染症、特に赤痢菌とかO-157そういうもののそのどちらかというと分子生物学的な研究の方に興味があって、そういうものをずっとやってきた経緯がありますので、熱帯医学病の疫学とかは専門とするところではないところもありますので、もしかするとここにいらっしゃる先生方には釈迦に説法、なんだそんなことをお前知らないのかと感じる先生方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういう経歴の者が話すと言うことでご容赦いただければと思います。

もう一つこのお話をする大きな理由は、現在。AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)のSATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)事業というのは、アフリカで問題となっている熱帯病関係の研究支援というのをAMEDとJICA(独立行政法人国際協力機構)で行っております。また後の方でお話しますけども、私はそれのプログラムスーパーバイザーとして総括しておりますので、この話題を提供するのが一理あるのかなということでお話しさせていただきます。

まず内容といたしましては一番目が感染症の変遷、新興感染症が先程からいろいろ話が出てきております新型コロナも含めた問題、二番目としてアフリカの発展途上国で問題となる感染症、三番目としてアフリカ等で発生する感染症の対応で我が国の社会的貢献、大山健康財団もそのひとつであるというようなことをお話に入れたいと思います。そして今後の感染症への対応ということでお話しさせていただきます。

|

まず新興感染症の出現、感染症というのはこの死亡例で見るのがいいのかどうか分からないところもありますけども、人類における主な大量死という事例で考えてみますと、一番大きなものは戦争で、これによって900万から5,000万の人が第一次・第二次大戦で亡くなってきている。そういったあと大量虐殺ですね。ナチの問題とスターリンの粛清の問題、それに匹敵するぐらいのものがパンデミック(infectious diseases)によってもたらされている。ご存知のようにスペイン風邪において5,000万人が、中世のペストにおいては7,000万人から一千万人と言われています。COVID-19においては約500万人、別な推測では一千万人から二千万人が亡くなっているという記載もあります。これを見ていただいてもやはり、感染症というのは一旦起こると多大なる被害をもたらすということになります。特に免疫がないポピュレーションのところに新しい病原体が入ってきたときには非常に多大なる被害を及ぼすということになる訳です。

感染症の変遷を考えてみますと、天然痘とかポリオとか新生児破傷風とかこういうものというのは数がだんだん減ってきている訳です。一番大きな人類の貢献というのはご存知のように天然痘の撲滅宣言が1980年になされたと言うことでありまして、これがなされた大きな要因というのは、これに感染すると大体100%ぐらいに発症して発症した方々はこういう発疹等が起こることによって誰が症状を起こしたかというのが判るので、その人たちを対象にした形での色んな対策等が取れるということと、もう一つは非常に有効なワクチンがあったためにワクチンの接種により予防的な形でもって防ぐことができ、そのままこの天然痘の撲滅宣言をなさせた多くの大きな要因になっていることはみなさんご存知のとおりです。ここに来られた蟻田功先生とか色んな日本人の先生方も非常に多大なる貢献をしてきて、国としてもいろんな資金的な援助をしてきたという経緯がある訳です。感染者のこういうコントロールが成功した要因というのがいくつか当然考えられる訳ですけれども、特に伝染病というものに対して有効な手段としてこういう下水道の完備とか所謂公衆衛生の改善というものでその疾患を起こすような病原体等が発育また生育し難いような環境、またそれが伝播し難いような環境を作って行くという努力がなされてきているのが一つであります。

もう一つはワクチン等の予防接種または予防法の教育や啓発というのが科学的な立場において色々行われるようになってきたというのがもう一つの大きな対応であます。

三番目は特に細菌感染症、近年はウイルス感染症も含めますけれども、多くの抗微生物薬が発見されてきている。それによって予防というよりは治療の改善が行われる。治療方法が改善されることによって患者が少なくなれば、当然その患者を通して伝播ということが防げるようになるので、これも予防に非常に大きな貢献を示してきている訳です。それで一つをこういう所謂伝染病といわれるものの致死率が低下してきているということになるというふうに考えられます。

これは日本の特に結核の例においてはまさしくこの10万人当たりの死亡数が200近くまで行っていた。これが時代とともにこのような形で減少してきて、今や多くの人たちの間には結核って何ぞやって言うようなことを思わせるようなところまで来ている訳です。

けれども実際はいろんな感染症の中で、日本での死亡率は非常に高いレベルな訳ですけども、他の疾患と比べた場合に高い訳ですけども、明らかなこういう現象が見られてきているというのは、先程の色んな対策対応等の結果がこういう日本の現状を表しているのだろうというふうに考えられます。ただ、なかなか微生物もしたたかなもので、そう言っている一時は、1960年代は感染者はもうなくなったと、感染者に対して何も特別な対策を取らなくてもいいと言うようなのが米国M長官が言うぐらいな時代になってしまったんですね。それで米国CDCも感染症よりはむしろもっと生活習慣病とかそっちの方にシフトしようと、日本もあの感染研の名前をもう少しメディカルサイエンス的な事に変えようという時期がこの一時期ありました。国立予防衛生研究所を国立生物学的研究所みたいな名前に変えようという話題も一時あったんですけども。1970年から80年ぐらいにかけてここに書かれています所謂Emerging Diseases , Emerging infectious Diseasesというものがどんどん起こってきた訳です。

私の分野で言えば1983年にジャック・イン・ザ・ボックスという米国のハンバーグ屋さんの介した食中毒が起こって、そこで大きな犠牲者が出た訳です。昨日の新聞にマクドナルドで一度に感染して43人が発症して一人が死亡したという事例がありましたけれども、1980年に起こったような事例が今でも起こっている訳ですね。その時このO-157という新しい病原体が出たということです。あのアメリカと他の国においても、大きな問題を提起して我が国においては最初の時はあんまりなかったんですけども、その後だんだん80年~90年にかけて少しずつ増えてきて皆さんもご存知のように1996年に堺で1万人を超える規模の食中毒事件が起こって、小さな子51人が亡くなったという非常に大きな問題が起こった訳です。

それを契機として日本は感染症法・昔の伝染病予防法を感染症法に変えると、感染研という名前はもうちょっと前からあったんでシフトしたんですけども、感染症研究所においても疫学の重要性をもう一度見直そうということで、疫学部というのを初めて創ったんですね。その前までは疫学部というのは無くて、疫学は医者だけじゃないかっていうぐらいそんな話もちらほら聞こえるぐらいに疫学っていうのがあまり顧みられないような時代があった訳で、先ほどの一盛和世先生から言わせるとWHOは疫学をちゃんと科学的な位置づけをさせて色んなサーベイをやってきたんだと言う多分そういうことがあって、日本はちょっと遅れているんじゃないかと思われた時期なんじゃないかと思います。そういう問題も含めて色んな新興・再興感染症というのがどんどん増えてきた訳です。

|

そういうものに関心が出てきた2000年以降、ここに主だったEID(新興感染症)を書いてありますけども、これで世界中はあっと驚いた。こんなのがあるのかと言うことで特に大きな問題となったのはSARS(重症急性呼吸器症候群)が起こったこと。これは幸いと言ったら怒られるかも知れない。日本では患者が1名、台湾の人が日本に入ってきたという以外はあまり実質的な被害がなかったので対岸の火事みたいなニュアンスが非常に高かったんですけども、逆に言うとそれが日本の行政的な対応とかを遅らせた面もあるのかなと思われるところがあります。

これを機にWHOはIHR(国際保健規則)をここで改定してそういう新興感染症を含む感染症対策の重要性というのを打ち出した訳ですね。これは非常に大きな特にglobal surveillanceの強化を打ち出した。その後一番H1N1インフルエンザウイルスの前にH5N1インフルエンザウイルスが問題があったんですけど、その後2009年にはH1N1インフルエンザウイルス、トリインフルエンザウイルス A(H7N9)、それとあとカルバペネム耐性の問題でナイトメア・バクテリア(悪夢の細菌)それとエボラ、ポリオ、コリスチン耐性菌、ジカ、エボラ、今M poxいう形で数年ごとにこういう大きな感染症が世界を席巻しているような時代になってしまった訳ですね。

おそらく昔もあったんだけどあまり気付かなかったというかそういう点もあったのかなと思いますけども、そういうものが拡大する、拡散するいくつかの要因というのはちょっと考えてみますともう一つは病原体自体の遺伝子の変異、インフルエンザとかMERS(中東呼吸器症候群)とかCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)、類似するものですけども、あと新地域への拡散、今までなかったような発生してなかったような所謂住民が抗体とか免疫がナイーブな地域に色々広がってしまった、ジカ熱なんかその一つだと思います。

それとあとヒトの行動範囲、人間が未開発の地域にどんどん森林の伐採等によって入り込んでいって動物等が持つ疾患が人間にも罹ってしまって、エボラがそういう例だと思います。それと薬剤耐性。これは微生物薬は我々の益にもなりますけれども逆に微生物にとっては悪であって、それに対してやはり生き残るためには耐性菌ということで自己防衛するようなメカニズムが存在している訳で、そういうものが大きな問題となってきている訳です。これは先進国だけでなくてアフリカでも同じなんですけども、アフリカにおいてはアフリカで依然として問題になっている疾患がたくさんある訳です。

特にこの三大感染症HIV(エイズ)結核、マラリアと顧みられない熱帯病(NTD)でWHOはNTDに対しては人類が制圧しなければならない熱帯病と位置づけて、こういうものに対する対策を行っている訳です。三大感染症に関しては、エイズは色んな抗エイズ薬ができてきて患者さんが死亡しないで人生を全うできるぐらいまで非常に効果があるHIV薬が開発されている。ただワクチンがまだなかなか難しいという段階ですね。結核に関してはなかなかBCGワクチンが本当に効くかどうかってなかなか分かり難いところもあるので、これはなかなか完全にコントロールするのが依然として今でも日本でもそうですけど難しい。マラリアに関してはだんだんと熱帯熱マラリアの患者さんが減っているけれども一方でサルマラリアとか色んな他のものが出てくる可能性までも指摘されていると言うような状況になっているというのが現状な訳であります。

そういったNTD、これはWHOが21の疾患をこれに指定していて、その中で世界で約16億人がこのNTDの感染リスクがあるというふうに考えられていて大きな問題の一つになっている訳です。このバックグラウンドには貧困による劣悪な衛生環境とかこういう生産性の低下を貧困から脱出できない逆にまたこういう疾患が作ってしまっているということと、あと開発途上国は新興国では経済成長の妨げとなるようなぐらいに問題となっている国も存在する訳であります。21の疾患はここに挙げてありますけれども、その中で顧みられない熱帯病において起こっている国がだいたいアフリカまたはアジアまたは南アメリカというところが主な感染地域で、あとヨーロッパとか日本も含めて、あとアメリカ等はほとんどあの輸入感染症として入ってくるぐらいで、ほとんど問題としてないということで、南北のギャップがだいぶ存在しているというのが大きな問題の一つであろうと考えられます。

先程、一盛先生が「日本に帰って来たらあまり皆さん関心を持っていなかった」と言うお話をされましたけども、多分自分の国で起こっていないとなかなか関心が持てないというのは人間の性かなというふうに思われます。このNTDはSDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」と言う概念にも当てはまるということで、この目標3-3の中に2030年までにエイズ・結核・マラリアおよび顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するところに、肝炎とか水系感染症その他の感染症に対処するということを謳っている訳で、世界的にSDGsの下でこういう疾患に対して取り組むという姿勢は世界が持っているということは非常に重要なポイントになる訳です。

この熱帯病に関して2024年にエグゼクティブサマリーが出されました。2020年に出されたので患者数として2020年のデータが使われている訳ですけども約16億人がNTDに対する介入を必要としている。喜ばしい事に2010年からはこの数が26%減少している。2030年までに90%削減するという目標が立てられており、現在、2025年ですのでなかなか難しい状況があるのかと思われます。

その問題としてはやはり山積する課題として不確実で変化し続ける保健、政治、財政の状況、特にアフリカ等においては政治的な環境要因というのが大きな問題として提起されているところであります。2023年の時に重要なマイルストーンが達成された国というのは5カ国が現在と先ほどのWHOのマップに出ましたこのNTDで問題となっている国の5カ国が少なくとも一つのNTDを排除、1カ国が二つのNTDを排除ということの目標を達成していると言うことで、徐々にですけどもこの制圧に向かって世界的な取り組み、WHOを中心とした、またG7とかG20とか色んなところもサポートしてるんだと思いますが、そういうものの取り組みが少しずつ成功することに貢献してきている訳です。より多くの課題に取り組むための革新的な取り組みが必要であるとか、国のオーナーシップと説明責任を促進し国内資金の充実を含む資金の持続性と予測可能性を高めることが重要であるとこのエグゼクティブサマリーはまとめております。非常に大きな目標がここで掲げられた訳であります。実際にNTDとして問題になっている疾患としてこのThe Global Network for Neglected Tropical Diseases Control(GNNTDC) というこういう枠組みの中で非常に大きな問題となっているのは土壌伝播蠕虫、回虫、鞭虫、鉤虫等が非常に多くの人が依然として現在感染されている。それと住血吸虫症、リンパ管フィラリア症、トラコーマ、オンコセリカ症、この辺が依然として多くの患者さんが世界中と言うかアフリカを中心に多くいるということになる訳です。

WHOを中心として企業との長期パートナーシップが結ばれていて、先程7つのNTDへの化学療法のサポートということが挙げられていて、患者一人当たり年間50セントぐらいで治療しようとかなりのハードな目標な訳ですけども、これにメルクとかメルファーム、グラクソ・スミスクライン、ジョンソン&ジョンソン、ファイザー等が協力して多くのこういう薬を安く提供すると言うことが行われてきている訳です。これがその治療を受けた方の人数が示されていますけれども2010年から徐々に増えてきて、ここでCOVID-19があった影響で一時下がった時期がありますが、また今後も増えて行くと思いますけども、ただこれと化学療法をこういうメーカーがサポートして行ったとしてもこれによって恩恵を受けているのが71カ国で全体のまだ51%しかカバーされてないと言うことで、残りの半分近くの国々は取り残されてしまっているような現状が存在する訳であります。

この中で一番の成功例の一つはリンパ管フィラリア症、オンコセルカ症に対して薬の投与することによって予防が可能であると、これには日本の大村智先生が開発したイベルメクチンが非常に大きな功績を残している訳です。

それによって2015年にNobel Prizeを授与されて、これはメルクのキャンベル先生とともに共同受賞になってる訳ですけども、最初にイベルメクチンを土壌から見つけたのが大村先生で、それを大量生産させるようなことに貢献したのがメルクとその指導者としてキャンベル博士が挙げられた訳であります。このオンコセルカ症、これに対してもイベルメクチンの投与が行われて年間1億人~2億人近くの方々がこれの投与を受けている訳です。オンコセルカ症はブヨが病原体を運んで、これにかかった場合には一番大きなのは失明してしまったり、こういうチキン皮膚の疾患を起こすということで患者さんが労働できなくなってしまうような非常に経済的なダメージというのが大きな疾患な訳です。これが治療された患者数で治療を受けた患者数と治療のカバー率が示してありますけれども、全体にまだ50%近くしかカバーされていないのが現状であるという報告がWHOによってされています。

それとリンパ管フィラリア症、これも先ほどのイベルメクチンがMDA(集団投薬)として使われている訳です。そういう意味では大村先生の貢献というのは非常に大きかった訳であります。これは主に蚊が媒介したフィラリアが人間に入ることによって、こういう象皮症という症状を起こす。こういう症状を起こした患者さんというのは労働をなかなかできなくなってしまうということで、その国の経済的な大きなダメージを起こさせる要因にもなっている訳です。この疾患に関しても実際に治療を必要とする数のうち治療されている数というのは、半分にも満たないというのがまだ現状で、まだまだこれからこういうものの対策というのが強化されて行かなければならないような現状が存在する訳です。

その中で一番の成功例はこのギニア虫症、メジナ虫症であります。これは感染したミジンコ類に汚染された水を飲むことによって主に感染する。つまり汚染水を飲むことまたは汚染水に触れることによって感染が広がってしまう。1986年には約300万人の新患者がいたのが。2023年12月現在ではヒトで14人、動物で886頭ということで、ここで見ますように明らかな現象が起こってきている訳ですね。これは一つは一番大きなことはやはり教育で、そういう汚染された水を飲まないようにさせると、また汚染されている水を浄化するような対策等が取られたということで、特に抗微生物薬を使って云々というよりは地道なる行動、特に行動変容を起こさせるということが成功の道になったということであります。この根絶に向けた地球規模の対応として一番国際的な対応は、1981年からずっと続けられてきた訳ですけども、WHO等が中心になってやってきただけではなかなか埒があかなかったところに、ジミー・カーターを中心としたカーター・センターがアメリカに作られて、ここで多大なる資金がここに集まって、そして取り組みが拡大されたことで、このセンターとCDCが中心になって根絶の最前線に立って行ったということが一番大きな点なのかなと考えられます。

まずはサーベイランスでどういうところで感染が起きているのか、そして起きている地域を中心に飲料水の改善または感染の伝播がないことを確定することでメジナ虫症根絶証明委員会なるものを作って、そしてそこで証明書を出して、ここは安全ですと言うことをどんどんそういう地域を広めていってというのも大きな活動の要因になっていると考えられている訳です。現在は200の国・地域ではメジナ虫症の発生が無いと認定されているということで、非常に大きな貢献がされた訳であります。

WHO事務局長のテドロスさんは「このギニア症根絶の仕事を完了するためには引き続き皆さんのご支援、ご信頼、ご協力が必要です。私たちは最初の寄生虫感染症そしておそらく二番目の人類の病気を根絶するという歴史的な偉業の瀬戸際に立っています。」と言うことを2019年に述べております。先ほどの患者数からの減少を鑑みると、近いうちにヒトのメジナ症はほとんど無くなっていると、ただ犬とか動物のを完全にゼロにするのは問題なのかも知れません。

このカーター・センターでは特に安全上の懸念の避難民がいる環境では、残っている最後の処理を見つけて封じ込めることが根絶プロセスの最も困難な段階ですと言われています。そしてあともう一つ、犬におけるメジナ虫症の検出が重要な課題ですと言われています。アフリカの地域は内戦とか色んな政治的な問題があるのでなかなかこの最後をゼロにすると言うのは相当の貢献をしないと難しいのかも知れません。

それ以外の物に関しても根絶に向けた対応というのがリンパ管フィラリア症、一盛先生たちが行ってきたグローバルプログラムもここに入る訳ですけれども、予防薬投与とか寄生虫薬の投与でもう一つは住血吸虫の制御、これも予防薬投与で、三番目として土壌伝播蠕虫の制御ということで、これも投薬と教育、衛生管理そしてこの上としてトラコーマを制御としてグローバルな努力、これもアリスロマシンの投与とか教育ということで、今、地球規模の対応が取られてきているのが現状であります。

|

アフリカ等への感染に対して我が国の貢献がどういうのがあるのかということをサマリーしてみたいと思います。今回の大山健康財団の貢献というのが一つあると思います。これは先ほど神谷先生からもお話がありました通り「国民のより良き健康を願いその方策としての予防医学の振興にいささかなりとも寄与するために設立します。我が国の健康を願うだけでなくグローバルな立場で人類の健康を考えたいと思います」というこの趣旨のもとに感染症の対応をされた方々の顕彰を、または研究助成金というものの授与を行ってる訳です。私も大山健康財団から一度といわず二度も研究助成金を受け非常に感謝している次第であります。

もう一つは野口英世アフリカ賞で、これは政府が主導してTICAD(アフリカ開発会議)の機会ごとにアフリカの疾病対策に貢献した人を表彰すると言うことが行われている訳です。今まで2008年からですので4年ごとにオリンピックみたいなもので4回行われている訳ですね。第1回はこのGreenwoodさんがマラリアの疫学研究等で貰っております。第2回はPiotさんがエイズの問題。第3回目はMuyembeさんがエボラの問題、この二人はオランダ人とイギリス人です。第4回はAbdoolさんがエイズの問題で医学研究分野で貰っています。

医療活動ではこの保健衛生に関係した方々、HIVの医療それとアフリカの保健従事者の教育研修ということで一番これと関係するのは先ほどからお話しておりますギニア虫症撲滅プログラムの活動、特にカーター・センター、WHO、 CDCとの共同ということでこの方々が受賞(第4回)されたというのは非常に大きい問題で、これからのNTDのいくつかのものが根絶対策されるっていうことは、先ほど述べましたけれどもそういうものの一つのやはり後押しになるだろうと考えられるところです。

もう一つは私が関わっている点ですけども、日本の科学技術外交(ジャパン)ということで、内閣府総合科学技術会議が開発途上国は気候変動・食糧問題・自然災害・感染症など複雑化する地球規模の課題の影響を特に受けやすい。こういうものに対して日本の科学技術、イノベーションを活用して、それを社会還元して人材育成と研究能力の向上に資する必要があると言うのが大きな目的で、国際科学技術協力強化と言うことと地球規模課題解決のためのイノベーションの創出、あと開発途上国の人材育成とネットワーク形成というのが目的として掲げられている訳です。

その中の一つの事業がSATREPS(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)ということで地球規模課題の国際科学技術の協力ということで文部科学省とJST(科学技術振興機構)それと外務省がお金を出す。医学に対してはAMEDが、医学以外のものとしてはJSTが対応するという仕分けになっていますけども、そこにJICAが科学技術移転ということで携わっています。日本側の研究者も大学等を含めた研究者が公募によって応募される訳です。選ばれた人々が海外のカウンターパート、これは応募する時に海外のカウンターパートと共に応募する形になっていますけども、そこと一緒に共同研究をすることによって成果を挙げる。環境・エネルギー、生物資源、防災、これはJSTが対応して感染症はAMEDが対応するという枠組みになっております。

これは5年間のプロジェクトでかなりの額の研究費が出ます。JICAが3億円、AMEDが1.75億円、トータルで出すということで、日本の研究費の中ではかなり大きな研究費がこれに投入されるということになります。年間に2課題が選ばれますので年間で10億円ぐらいが投与されることで、5年間ですのでトータルで50億円がこれに投与されているということになる訳です。

病原体としてはHIV、マラリア、デングウイルスとかいうもの、または開発途上国で問題となる感染症の診断技術、病原体解析、治療法、感染症の制御法それと効果的な病原体・患者サーベイランスシステム、ネットワーク構築それと人材育成ということが掲げられている訳です。今までにかなりの国々がこれに参加しております。主にアフリカとアジアと南アメリカ、中央アメリカで、病原体としてもHIV、エボラ、マラリア、デング、鳥インフルエンザ、狂犬病、リーシュマニア、トリパノソーマ、ブルセラ、マイトセーマ、コレラ、こういうものが対応になっています。

残念なことにこのフィラリアとかいくつかのものがここに挙がってきていません。理由としては日本に研究者がいないということで、やはり研究者がプロポーズしないと、セレクトされないので、そういう先ほどのNTDの疾患に対して対応できるような研究者を作るということがまず一番重要かなと思われます。その中の成果、やはりJICAが絡んでいるので、JICAは基礎研究だけじゃ満足しないので実装をしないといけない。実装というのは科学者にとっては非常に不得意なところで、特に大学の先生は実装を考えないで基礎研究だけやればいいんじゃないかと言うことで、この事業に最初にアクセプトされた先生方はなかなかJICA的な観念が分からないので、理解していただくまでにちょっと時間がかかるというのが現状です。

ただその中でも非常に大きな成果が挙げられてきています。一つは黄熱病・リフトバレー熱の迅速診断キットが開発されました。あと感染症早期警戒システム、これはケニアと長崎大学、ケニアは森田先生達が中心になってこれを行っていてこの早期警戒システムがAIを使ってこれを行なうようになるという、近代兵器を使ってやるということで、その携帯電話さえあればどこでも自由にどこでも情報が伝達できると、今までみたいな紙べースじゃない、あとファックスとか電話とかなんか必要ないと言うことで。うまく近代兵器を利用したやり方で、これはケニア政府もこれを取り入れてやろうとしています。

これはWHOもこういうシステムを取り入れて展開しようとしてきております。それとウイルス人畜感染症の制圧と言うことでこれは岡山大学のザンビアとの共同研究で高田先生が、ウイルス性疾患のサーベイランスということでエボラの迅速診断キットを開発しました。これはザンビアにとってはこれを使ってエボラの検出等を行った訳です。

その時、大きな問題となったのは、これを研究者が開発してもザンビアとかアフリカの国は、すぐそれを取り入れてくれないんですね。やはり認証が必要であるということで、まずこれは日本のPMDA(医薬品医療機器総合機構)の認証を受けました。色んな症例数を重ねてそれをもってWHOの認証を受けるという段階に入っています。そうすればこのザンビアも使います。やはりお墨付きが必要なんですね。特にWHOはお金は出さなくても認証してくれれば色んなメーカーとかがそこに協力体制が取れるというメリットが多分あるんだと思うので、それに向けて日本もそういう形で貢献をしようということが進んでいます。

これだけじゃなくて、ほかの疾患に対してもまずはPMDAの認証を得て日本で使いますので品質的に保証されていますので、それを海外に持って行く。今までHB(B型肝炎)ワクチンなんか日本でやらないですぐタイでやり、そうするとタイ政府間からなんで日本でやってないやつをタイに持ってくるんだ、人体実験じゃないかということで大分批判された経緯がある訳で、そういう意味ではやはり日本のやり方は考えていかなければいけないような時代になってきているということだと思います。

SATREPSによる期待される効果というのは、この社会的実装、こういう簡便で安価な診断法、治療法の開発・実用化、相手国への感染対策の向上、その成果が相手国の保健・社会システムに導入され利用される。ここが一番こういうプロジェクトが重要なところだと思います。

あと人材育成、相手国の有能な研究者を日本に呼んで育てる。そしてそれらの方々がもう一度そこに戻って自分の国に展開して行くと、その育てられた指導者が将来的なその国の指導的立場での人になる。実際になってきておりますので、こういう人材育成も非常に重要です。

それから、研究協力継続、このプロジェクトが5年で終了なんですね。ですので、それ以降どういうふうに持続させて行くかということが非常に大きな問題で、最近JICAはこういうことで成功したプロジェクトをさらに5年JICAが中心になって行って社会実装に向けた事を行うということで、AMEDはどちらかというと社会実装よりは基礎研究的なことをサポートするというので、JICAがそういう維持管理に動き出したというのが非常に大きな点であろうというふうに考えられます。

今後の感染症の対応ということで何が考えられるかと簡単にまとめました。先程からも色々話が出ました感染症に健康被害を高める要因というのは沢山あります。一つはやはり人口の増加、これは高密度で高くなるに従って病原体の拡散が容易になる。それと世界規模の旅行と人口移動、これも病原体・ベクターの移動を助け、また人間がそういう病原体を運んでしまっている。あと環境破壊、これもアフリカ等のまたは南アフリカ等のジャングルの破壊とかで人間がそういう奥地にも容易に入り込んで、動物が持っている病原体が人間に罹るような状況が作られている。それと気候変動、地球温暖化、特に日本もそうですけども媒介蚊の生息域がだんだん青森を超えて北海道にまで伸びていくようなそんな状況までなってきている。あと海温が20℃以上に上がってきて、色んなビブリオ等々の病原体が発育、生育しやすいような環境が出来てしまったと言うのが大きな問題になる訳です。それから、あと内戦で衛生状態が悪化しているということも挙げられると思います。あと医療体制の不均衡、エボラの時に大きな問題だったのはその国に病院がないということで、特にCDCとか中国もそうだけど軍隊を出動させてその国に病院を作って治療をさせていくというような状況が作られた時もあった訳ですね。

そういう意味ではこの医療体制がアフリカの国々でやはり整えられているということを、グローバルヘルスの問題として非常に大きな問題ではないかと思います。人口が2025年には8億人を超える。それとあともう一つ大きな問題は、この病原体、新興感染症の75%以上が動物由来です。先ほどのジャングルとかそういった熱帯地域に行った場合に動物が持ってる病原体が入ってきてしまう可能性がある訳です。未知の病原体の可能性ですが、地球上のウイルスは150万種類以上いると考えられていて、その99.9%が動物由来だと考えられている。人間に罹るのは260位しかまだ知られていないので、今後どんなことが起こるか予想はなかなか付かないんですけども、これだけある疾患が、病原体が人間にもうつって来ないというそういう可能性は非常に低い。うつる可能性が高いというふうに考えられる状況にある訳です。

次にどんな病気が起こるのか、これは天気予報よりも難しいかも知れないですね。なかなか難しい。新型インフルエンザ他、新型コロナウイルス感染症を予想した人は殆どいなかったですね。どの地域で発生するか、こういうものもなかなか難しい。それらの対応策ですが、そのための準備はやはりすることが一番重要です。我々学者が出来ることは、一つはワンヘルスグローバルな立場でもって人・動物環境分野の協力体制を強化することによって、それの診断、治療、予防法、科学的な予防法を開発して、それを行政レベルに反映させて行く。その時には人間、環境あと動物等の協力でワンヘルスアプローチというのが重要になってくるだろうというふうに考えられる訳であります。

今日のメッセージとして、国際的に感染症による健康安全へのリスクは高まっていると考えていいんじゃないか。その要因は複雑である。それが故になかなか予測は難しい点もあると。ただ過去の経験対策によりそれらの対応策を図られてきているので、不測の発生への迅速な対応をより高めていけるようなシステムを構築して行く必要があるだろうということで、国際的な共同研究、迅速対応の強化が重要であるということを最後に述べさせていただき、まとめとさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

以上